Siempre quise una casa embrujada.

La urbanización de mi infancia es un conjunto residencial cerrado y grande ubicado en Lechería, Venezuela. Sus calles están flanqueadas por canales navegables que serpentean hasta el Mar Caribe y por un arenal extenso: una vieja salina, un campo de golf que nunca fue terminado. Las casas, llamadas villas, son grandes y lujosas. Sus patios traseros dan a canal o a campo de golf.

En los años 90 llegaron los petroleros gringos a la incipiente urbanización. Trajeron consigo sus tradiciones y las compartieron con el resto de los residentes. Por ejemplo, mi vecinito de Houston, un muchacho rubio, con gafas de lupa y zapatos Vans, vendía limonada frente a su casa cuando era “verano”. Del mismo modo, cuando llegaba el “otoño”, decoraba el patio delantero con jack-o’-lanterns: calabazas talladas e iluminadas.

Todos los 31 de octubre, las calles de mi urbanización se llenaban de niños y adolescentes, residentes y peregrinos de los suburbios aledaños: vampiros, brujas, fantasmas, esqueletos, diablitos, y un puñado de Spidermans reciclados del carnaval. Íbamos pidiendo dulces, tocando timbres, de una casa a la otra, sudados y con los cachetes colorados. Como en las películas, pero al calor del trópico.

Todo el año esperaba el día de brujas. Cuando llegaba octubre, le rogaba a mi hermana que me llevara a Party Land, una tienda de fiestas donde compré el maquillaje de Drácula, el sombrero de arlequín, la máscara de alien, la de diablo, la de mono y la de Scream, esa que sangraba cuando apretabas una bomba en forma de corazón.

Yo también tallaba mis auyamas. Les abría un hueco en el tallo, les sacaba la pulpa y les labraba una expresión macabra. Llegado el esperado día, encendía una vela en su interior. También pedía hielo seco a los heladeros ambulantes; así mis calabazas emanaban niebla por los ojos y la boca. Con la decoración lista, me disfrazaba y esperaba a mis amigos del colegio, con quienes salía a practicar el “dulce o truco”.

Las calles de Las Villas eran extensas y solitarias. Los carros y camionetas pasaban a toda velocidad. La urbanización todavía tenía muchas parcelas vacías, por lo que algunas casas estaban distantes de las otras. No era el típico suburbio de los Goonies, E.T. o Stranger Things, donde los niños juegan y corren bicicleta en las calles. Las Villas no era así de amigable, excepto en Halloween.

Cuando caía la tarde del 31 de octubre, nos apoderábamos de las calles de la urbanización. Íbamos llamando a la puerta de cuanta casa nos topábamos. Las villas más pomposas se convertían en casas de susto. Sus vestíbulos se transformaban en mazmorras, tenuemente iluminadas, con música halloweenesca, carcajadas y gritos pregrabados, humo de máquina, telarañas sintéticas y anfitriones tan aterradores como histriónicos. Esas eran las casas con los mejores dulces: nada de caramelos baratos, puro Snickers y Milky Way.

Yo siempre quise tener una casa embrujada. Las auyamas talladas y el hielo seco no bastaban. Quería una casa tenebrosa, con gritos y carcajadas maléficas, una donde la gente saliera corriendo espantada. Ya sabes lo que dicen por ahí: Ten cuidado con lo que deseas porque podría hacerse realidad.

La Villa 190

En 1997 nos mudamos a una casa en campo de golf: la villa 194. Era linda, amarilla, simétricamente dividida en dos: de un lado vivía mi familia (mi papá, mi mamá, mis dos hermanas mayores y yo); del otro lado vivían mis tíos y primos. Tenía un patio grande con piscina y caney. Me encantaba esa casa.

Foto de la Villa 194: La casa predecesora a la Villa 190. Circa 1999.

Mis papás tenían un negocio de pinturas domésticas, automotrices e industriales; de esas con las que se pintan las casas, los carros y los barcos pesqueros. Comenzaron vendiendo pinturas desde el garaje de mi abuela y les fue tan bien que alquilaron un local. Luego les fue aún mejor y construyeron una casa en Las Villas: la 194. Después les fue magnífico y levantaron una segunda casa: la 190. Y entonces las cosas dejaron de marchar tan bien.

Mis papás construyeron la Villa 190 con todas las comodidades y los mejores juguetes. Esta, además de piscina y caney, tenía cancha de usos múltiples. Tenía cinco cuartos, una mesa de billar y un bar de madera. Estaba hecha al estilo colonial, con azulejos y baldosas de terracota española, con paredes que simulaban barro. En la fachada había un vitral y una campana de bronce grande y pesada. Tenía un techo de machimbrado de madera y tejas envejecidas.

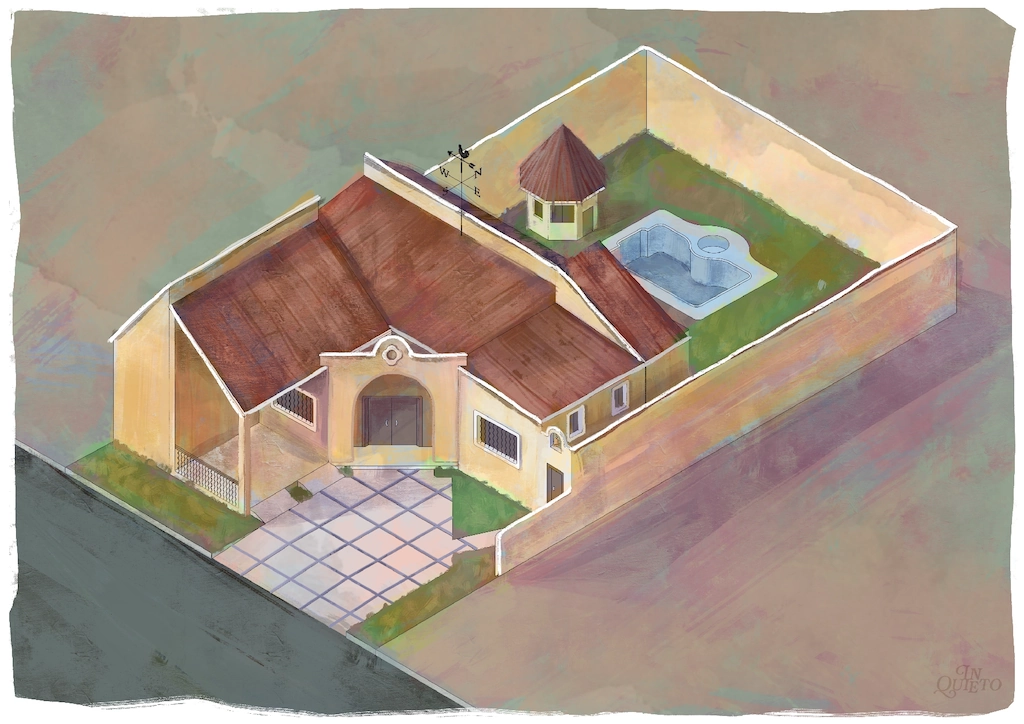

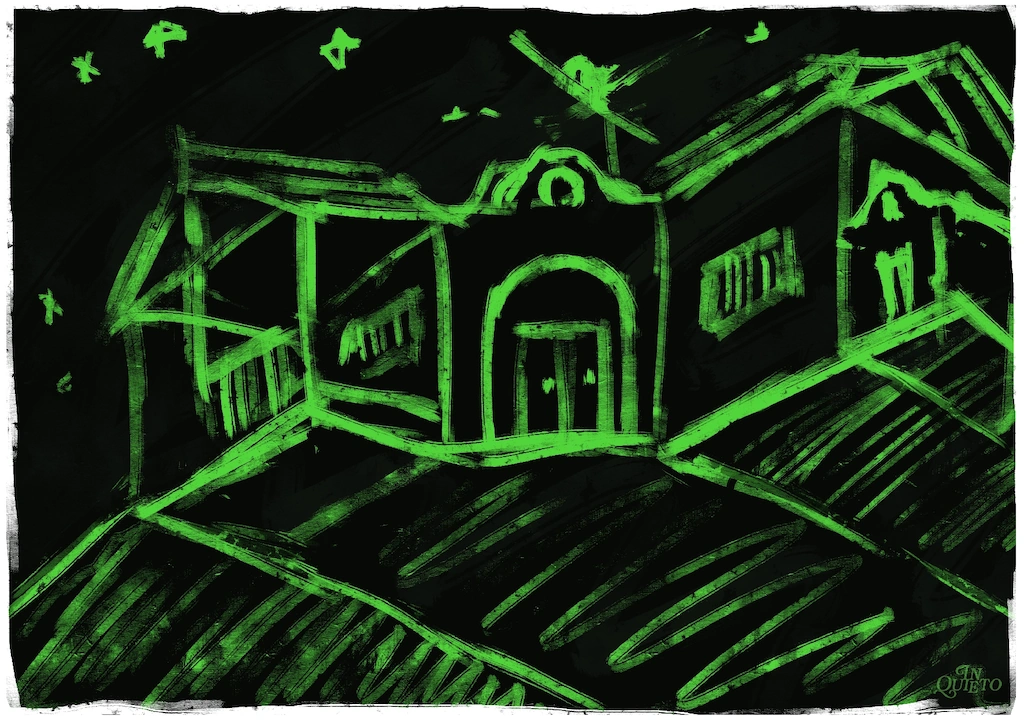

Mi familia no tiene fotos de la Villa 190. Presumimos que existe alguna en algún album extraviado en Venezuela.

A partir de recuerdos e imágenes cenitales de Google Earth, recreamos la casa en esta ilustración.

Mi mamá había construido la casa de sus sueños. La levantó desde el suelo, hecha como ella quería. Sin embargo, el día de la mudanza, el 30 de julio del 2001, mi mamá pisó la 190 y se le paró el corazón. Tuvieron que llevarla al hospital, donde la reanimaron con desfibrilador, aplicándole dos descargas eléctricas. Esa fue la bienvenida de la casa embrujada.

Muy bonita la casa nueva, pero invivible: el golpeteo de las bolas de billar nos despertaba por las noches, mientras todos los seres vivos intentábamos dormir.

La puerta principal de la casa era de madera, pesada, ancha y de doble hoja. Tenía un picaporte rústico y envejecido. A cada rato se escuchaba el pasar de las llaves, el cerrar y abrir de la puerta, aunque nadie había entrado o salido.

Alguna vez nos sobresaltó el llanto de un bebé. Yo era el menor de la casa y tenía ocho años. Entonces decidieron buscar a la criatura: recorrieron la casa entera sin encontrar nada. Salieron y revisaron los alrededores, pero solo había parcelas vacías y el campo de golf inconcluso. Nadie lograba explicarse de dónde venía aquel llanto, pues no había casas contiguas.

Un mediodía, mi mamá y mi hermana llegaron a casa. Era la hora del postre. Mientras se deleitaban con una torta, escucharon el grito desgarrador de una mujer. Soltaron los platos, salieron de la villa y no volvieron hasta el anochecer.

En otra ocasión, mi mamá y mi hermana estaban sentadas en la cocina, recibiendo una visita especial: María Santa María, una bruja amiga de la familia. Montaron el café en la moka y se pusieron a hablar. En el clímax de la conversación, hablando de difuntos, la cafetera empezó a girar y a girar sobre su propio eje, para luego elevarse y bañar de café a los presentes.

Una noche, mi hermana se despertó porque alguien —o algo— golpeaba el respaldo de su cama. Intentó volver a dormir, pero un frío gélido y súbito la mantuvo despierta. Pasaron un par de noches, hasta que en una de ellas se despertó de golpe: ahí, en su cuarto de doble altura, sobre la escalera de caracol de hierro forjado, una mujer vestida de blanco, con un turbante en la cabeza, la observaba dormir.

Una amiga de mi hermana dijo haber visto un niño pequeño sentado en la cama del cuarto de mi mamá. Yo entonces estaba en casa de mis abuelos.

Durante Navidad mis primos nos visitaron para decorar la casa. En la radio sonaban las gaitas zulianas. Mi primo, encaramado en una escalera plegable, colgaba los adornos en la punta del arbolito de dos metros y medio. De pronto dijo: “¿Escuchan?”. Mi mamá bajó el volumen de la radio, silenciando las gaitas. Entonces se oyó el sonido grave de un órgano que retumbaba en toda la casa. Mi primo saltó de la escalera y todos salieron despavoridos de la villa. Al rato llegó mi tía, golpeando cacerolas para espantar a la entidad maligna y musical; si aquella táctica no resultó con Chávez, menos resultaría con el espíritu burlón.

Al cabo de unos meses decidimos tomarnos la situación con ligereza. Así que le dimos nombre a la actividad paranormal. Le llamamos Juancho. Cada vez que escuchábamos o veíamos algo raro decíamos: “¡Juancho anda por ahí!” “¡Vete, Juancho, fuera de aquí!”

Intentamos sacar a Juancho por varios medios: algún cura nos visitó, pero no quiso entrar. La brujería tampoco hizo gran efecto. Recuerdo encontrarme frasquitos de vidrio con pócimas, de esas que se usan para ahuyentar a los espíritus burlones, pero Juancho seguía muertito y coleando.

Vivimos unos seis meses en la 190, luego mi mamá la vendió. Durante los años siguientes la casa pasó de un dueño al otro. Así terminó en manos de unos narcotraficantes —presuntamente—, a quienes detuvieron en alta mar con un velero cargado de droga. Desde entonces la casa pasó a ser propiedad del gobierno, supuestamente. Lo que sí es seguro es que estuvo abandonada y ruinosa por años. Hace una semana me enteré de que la demolieron. Ahora mismo, donde antes estaba la casa embrujada, solo queda una parcela desolada.

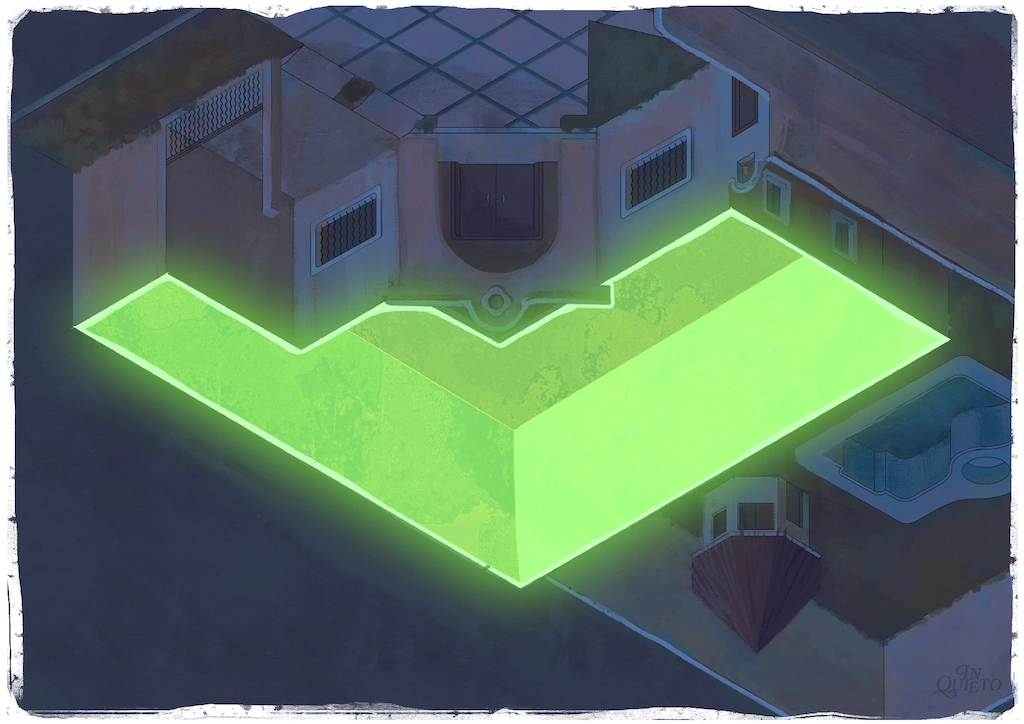

La villa fue construída en 2001, pero no hay imágenes disponibles hasta 2003.

Al pasar de los años puede verse el abandono de la casa.

Hay unos cuantos cuentos y testigos de la casa embrujada. Yo, por mi parte, recuerdo lo que me han contado, pero a decir verdad, no puedo dar fe de ello por cuenta propia.

Es cierto que la casa me aterraba. Mi cuarto me espantaba. Era estrecho y con una ventana al patio. Tenía dos niveles, como el de mi hermana. El segundo piso era una especie de buhardilla. Se le subía por una escalera de caracol angosta, de hierro forjado. Tenía una baranda por donde se veía al nivel inferior. Todo el tiempo, acostado en la cama, miraba hacia arriba; imaginaba que un espanto se asomaría por la buhardilla, o pensaba que un espectro me acechaba desde la ventana. Por eso dormía con mi mamá.

Nunca vi fantasmas en mi cuarto, pero decía haber visto uno en el cuarto de mi mamá: una figura andrajosa, que supuestamente vi por el rabillo del ojo. Ahora la memoria me falla: ¿Realmente vi un fantasma o dije verlo para no quedarme por fuera?

¿Por qué la casa estaba embrujada?

Uno pensaría que la mayoría de las casas embrujadas son viejas, de segunda, tercera, cuarta y quinta mano. Las generaciones pasadas han muerto ahí, brutalmente, y ahora sus espíritus se esconden en las paredes, en los sótanos, en los áticos, esperando a los nuevos habitantes del hogar. Pero la Villa 190 olía a nuevo. Entonces, ¿por qué estaba embrujada?

Una teoría popular en la familia, conocida por algunos miembros de la junta de condominio y concebida por el jefe de mantenimiento de la urbanización, era que la casa estaba construida sobre suelo maldito. ¿Quién sabe qué habrá pasado en aquel terreno arenoso antes de ser un campo de golf frustrado, cuando era una salina baldía?

La gente de seguridad decía que, por las noches, cuando patrullaban el campo de golf, más de un trabajador se topó con una mujer espectral, vestida de blanco, al estilo de La Llorona. ¿Quién sabe?… Quizás hay alguna explicación menos paranormal a todo este asunto.

El encanto del lugar

Hace poco leí este artículo de la National Geographic: La ciencia detrás de por qué algunos lugares parecen embrujados, aunque no lo estén. Lo encontré en pleno Halloween, un par de días después de saber que la 190 había sido demolida.

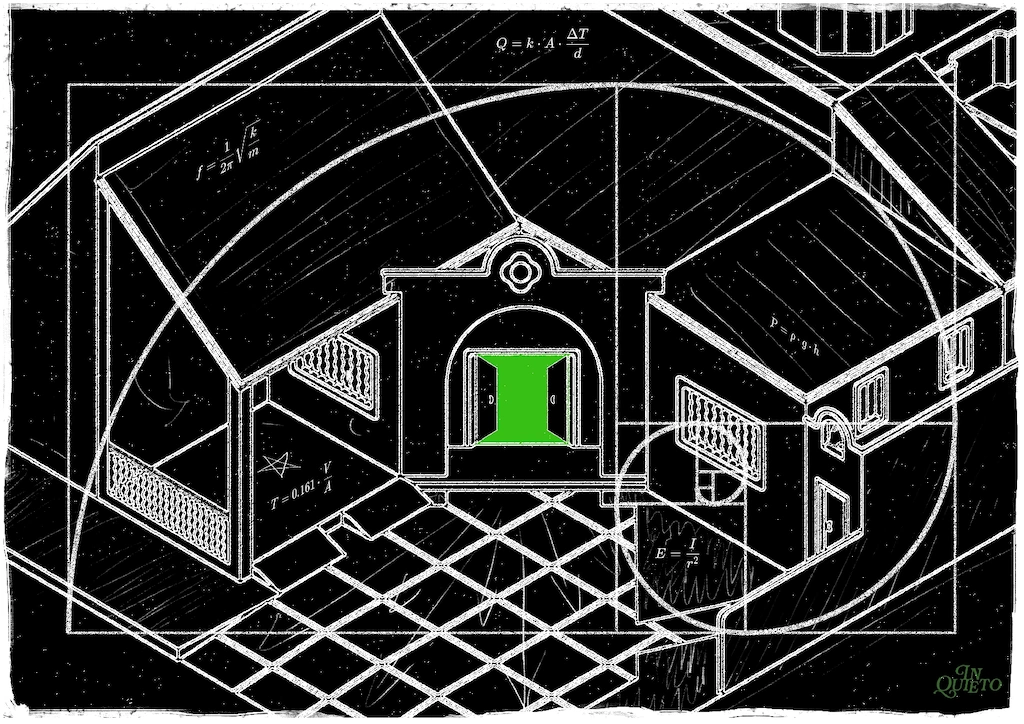

El artículo de Nat Geo propone que el “embrujo” de ciertos lugares no proviene de lo sobrenatural, sino de cómo el cerebro interpreta el espacio físico: Un pasillo demasiado largo, una escalera que desciende a la penumbra, o el silencio absoluto bastan para ponernos la piel de gallina.

Cuando entramos a un lugar nuevo nuestro cerebro crea un mapa mental. Nuestra psique le confiere significado, echando mano de nuestra memoria y experiencia. Así, al llegar a un restaurante, intuimos dónde esperar, dónde ordenar, dónde sentarnos. Ese mecanismo, llamado procesamiento predictivo, nos da una ilusión de seguridad y control. Pero cuando la mente tiene dificultades para interpretar el entorno, surge el miedo y la incomodidad.

Los pasillos idénticos y la simetría excesiva eliminan los puntos de referencia, causando pérdida de orientación.

La repetición extrema de formas o estructuras genera una sensación de irrealidad.

La iluminación uniforme y el silencio total eliminan señales sensoriales, despertando el estado de alerta.

Los espacios estrechos o sin ventanas evocan miedo al encierro o vulnerabilidad. Mientras tanto, los espacios muy grandes producen inquietud porque el cerebro no puede calcular su tamaño ni localizar amenazas.

Ante los lugares en ruinas, el cerebro interpreta las señales de deterioro (olor, humedad, polvo, silencio) como advertencias de peligro y signos de descomposición, muerte y pérdida.

Algunos tipos de moho, como el Aspergillus y el Stachybotrys (moho negro), pueden provocar síntomas que se confunden con experiencias paranormales: dificultad para respirar, alteraciones visuales y sensación de miedo.

En la Villa 190, sin embargo, no había humedad ni moho: era una casa nueva y pulcra. No era simétrica. Tenía suficiente luz natural. Es cierto que el estilo colonial le daba un aire misterioso, que mi cuarto era estrecho y sombrío, y que la sala de doble altura resultaba silenciosa y sobrecogedora. Aun así, no creo que la arquitectura de la 190 explique del todo el fenómeno “paranormal”. Pienso que la respuesta estaba en el ambiente, pero no físico, sino emocional.

Hogar, dulce hogar

Mi hermana llegó a la 190 directo de un viaje. Había pasado un mes en Orlando, despidiendo a su mejor amiga de la adolescencia, quien acababa de mudarse a Estados Unidos. Tenía unos dieciséis años. Al recogerla en el aeropuerto, mi mamá la puso al día:

“A ver, lo que ya sabes: tu papá se recupera bien, el robo no pasó de un susto. La bala entró por la espalda y quedó incrustada en el pecho. Se la sacaron como una espinilla. Te extrañamos en la boda de tu hermana; salió bonita, aunque nos tomó por sorpresa su decisión; antes la gente se casaba con diecinueve años, hoy no sé qué tanto… Ahora, lo que no sabes:

- Ya nos mudamos; te espera casa nueva.

- A tu hermana y a tu cuñado se les atravesó un ciclista borracho en la carretera; lo atropellaron y murió.

- Me dio un paro cardíaco, pero ya me operaron del corazón.

- Tu papá y yo nos divorciamos.”

Mi papá contrajo la fiebre de los 40s: Se compró dos motocicletas crucero y emprendió una larga, secreta y descarada “aventura” con la vecina del negocio. El día de la mudanza fue el día en que mi mamá y mi papá se separaron. El divorcio duraría cuatro tortuosos años más, pero aquel día dejaron de vivir juntos. Ambos salieron de la casa y tomaron direcciones opuestas: mi papá se marchó al este, a la salida de la urbanización; mi mamá al oeste, a la casa nueva: la Villa 190.

Mi mamá se quedó con la casa, mi papá con la empresa. Acordaron que los empleados del negocio realizaran la mudanza. Tras despedirse de mi papá, mi mamá llegó a la 190 y encontró los muebles y las cajas apiñados, de mala manera. Al contemplar el caos, mi mamá se sentó en las escaleras, se puso a llorar y se le paró el corazón.

La fortuna familiar estaba dividida, congelada, poco a poco consumida por los tribunales y los costos del divorcio. Antes había dinero, ya no.

En 2001, al menos en la sociedad donde vivíamos, el divorcio era tabú: poco comprendido, mal visto, escandaloso. Mi abuela materna regañó a mi mamá diciéndole: “¡Las mujeres tienen que aguantar hasta agua fría!”. Entonces mi recién divorciado papá se mudó temporalmente a casa de mis abuelos maternos. Mi papá era un tipo carismático, bien vestido, simpático, muy querido. Todavía lo quiero mucho. Por eso la gente decía: “¿Cómo es posible que Gisela haya dejado a Toño?”.

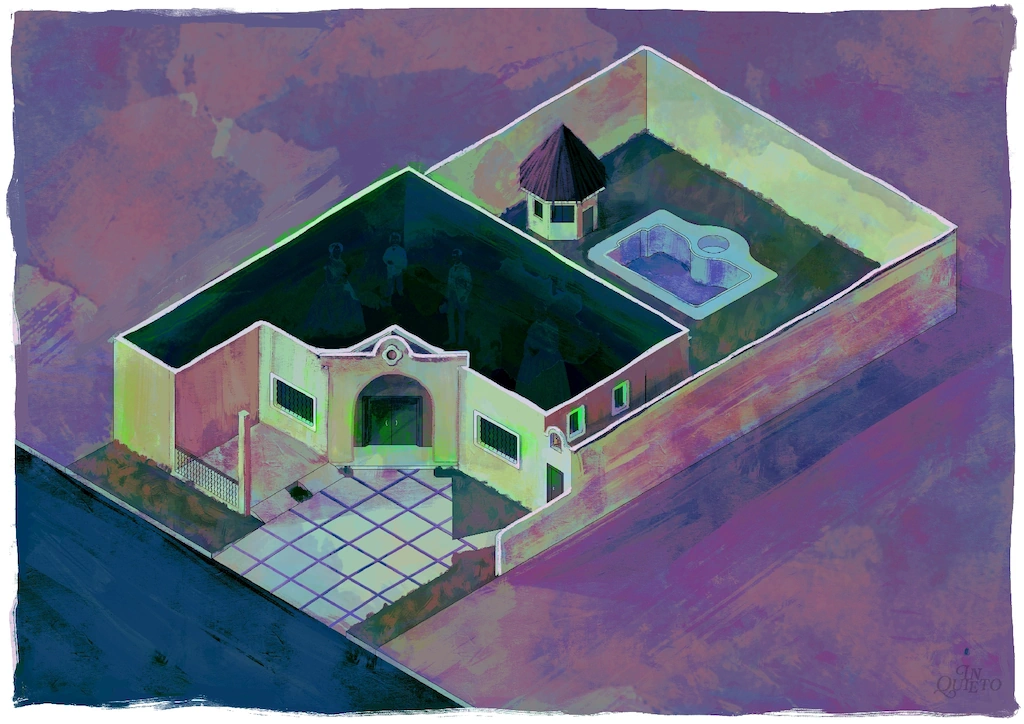

Mi mamá estaba pasando un infierno. Los demonios habitaban dentro y fuera de la casa, pero definitivamente se hacían sentir en el interior de la villa.

El síndrome de las personas embrujadas

El «Haunted People Syndrome» o síndrome de las personas embrujadas describe a individuos que reportan encuentros “sobrenaturales” de forma recurrente, originados como respuesta al estrés o al trauma. No es un concepto médico formal, pero sí un término de investigación psicológica y biopsicosocial.

“El síndrome de las personas embrujadas (HP-S) designa a individuos que reportan de forma recurrente distintos encuentros “sobrenaturales” en contextos cotidianos, aparentemente debido a una sensibilidad somático-sensorial elevada ante estados de intranquilidad (por ejemplo, niveles notorios pero subclínicos de angustia). Estas experiencias se enmarcan en creencias paranormales y se refuerzan mediante efectos de contagio perceptivo. Esta perspectiva ayuda a explicar por qué tales experiencias anómalas suelen manifestarse como expresiones de estrés o trauma.”

—Estudio de caso sobre los patrones de reconocimiento en el síndrome de las personas embrujadas. James Houran y Brian Laythe

De acuerdo con Houran y Laythe, en resumidas cuentas, el síndrome puede caracterizarse por: alta transliminalidad; fuertes creencias paranormales; estrés o “dis-ease” como catalizador; y contagio perceptivo.

Alta transliminalidad

La transliminalidad es hipersensibilidad mental y emocional. Las personas con este rasgo perciben con más intensidad lo que sienten dentro y lo que pasa a su alrededor, sobre todo en situaciones de estrés o estimulación emocional y sensorial fuerte.

Sin duda, mientras vivíamos en la Villa 190, mi mamá, mi hermana y yo percibíamos y sentíamos todo con mucha intensidad; estábamos constantemente alerta. El divorcio nos había tomado por sorpresa, el corazón de mamá había fallado de repente, la familia se iba de la casa, casi no veíamos a mis abuelos, la gente hablaba, los amigos y familiares resultaban hirientes. Habíamos asumido una actitud arisca, defensiva. Estábamos vigilantes.

Fuertes creencias paranormales

Las personas interpretan ambigüedades como señales de entidades o fuerzas externas.

En mi casa siempre se creyó en brujos, espíritus y espantos. Cuando mi mamá era pequeña, mi abuelo materno se perdió dos días en el llano, junto a un brujo confidente, el hermanito Jaramillo, quien le había prometido desenterrar un tesoro antiguo. Así como este cuento, hay muchos otros que evidencian las creencias paranormales de la familia.

Estrés o “dis-ease”

Niveles subclínicos de angustia actúan como detonante.

Aquellos tiempos fueron días de angustia en la casa: poco dinero, un divorcio conflictivo con una resolución lejana, el qué dirán, una casa nueva y vacía, un equipo roto.

Contagio perceptivo

Las experiencias se refuerzan socialmente dentro del grupo o familia. Incluso puede haber delirio compartido, un trastorno psiquiátrico poco común en el que una persona transmite una creencia delirante a otra con la que tiene una relación muy cercana.

Difícilmente podría afirmar que compartíamos un delirio, una alucinación o un episodio psicótico. Lo que sí sé es que había un trauma común y una inseguridad compartida, a la que respondimos como pudimos: juntos, arrinconados en aquella casa silenciosa, con nuestras creencias paranormales, tratando de dar sentido a lo ocurrido, como un equipo venido a menos, luchando contra nuestros propios demonios.

Las cosas no son lo que parecen

El estrés crónico puede alterar la percepción del entorno. Así, un suceso inusual pero normal se convierte en un evento paranormal. Del mismo modo, tras periodos de angustia o incertidumbre, la memoria se vuelve falible y maleable: amplificamos lo ocurrido, lo recordamos con más intensidad pero menos matices; los recuerdos se vuelven más vívidos y seguros, aunque menos precisos.

En perspectiva, los sucesos paranormales de la 190 podrían tener explicaciones racionales y científicas.

Las bolas de billar.

Las partidas espectrales de billar podrían explicarse por dilatación térmica diferencial. Debido a los cambios de temperatura y humedad, la mesa de madera, junto con sus tornillos, niveladores y estructura metálica, se expandía y contraía de forma desigual entre el día y la noche. Esa mínima variación pudo generar una leve inclinación temporal del tablero. En una superficie perfectamente lisa y aterciopelada, una pendiente de un milímetro bastaría para animar a las bolas inertes.

La puerta inquieta.

El “abrir y cerrar anónimo” de la puerta principal podría explicarse por cambios de presión del aire, corrientes cruzadas o la dilatación de la madera por humedad. De esta manera, la puerta pudo estremecerse y moverse sola. Así, los picaportes ornamentales podrían haber chocado con las llaves, produciendo el tintineo que tanto nos inquietaba.

El llanto del bebé fantasma.

Quizás no se trató de un ánima en pena, sino de una bestia lujuriosa. Los gatos en celo, por ejemplo, emiten alaridos sorprendentemente parecidos al llanto de un bebé. Tal vez una gata callejera deambulaba y se escabullía por las cercanías de la casa.

El grito desgarrador.

Pudo ser el viento feroz, colándose por una rendija, distorsionado por la acústica del lugar. O quizás fue el eco amplificado de una vecina harta de su marido holgazán.

La cafetera poseída.

Lo que pareció un poltergeist quizás fue pura termodinámica: presión acumulada, fugas desiguales de vapor y reacción mecánica. Las mokas funcionan acumulando presión; si el filtro se obstruyó o la válvula falló, el vapor pudo escapar a chorros, propulsando la cafetera y haciéndola girar. Cuando la presión fue demasiado alta, la moka vomitó el contenido como Regan MacNeil en El exorcista.

La mujer del turbante blanco.

Quizás mi hermana experimentó una parálisis del sueño o una alucinación hipnagógica: ese estado entre la vigilia y el sueño en el que la mente proyecta figuras humanas en la oscuridad.

El niño del cuarto de mamá.

Tal vez fue un reflejo, un juego de luces o la sugestión compartida entre adolescentes predispuestos a ver lo que esperaban ver. Lo cierto es que nadie más lo presenció.

El órgano de Navidad.

Las casas grandes, con sus muros paralelos y techos altos, actúan como cámaras de resonancia. El viento, al pasar por ductos o tuberías, pudo generar vibraciones similares a las de un órgano de iglesia. El eco del tráfico, los cornetazos de los autos y el ruido de las lanchas pudieron confundirse con una melodía espectral, interpretada por la sugestión colectiva.

Epílogo

Nos fuimos de la villa embrujada. Nos fuimos a una casa más pequeña, una casa sobre el agua, un palafito, una casa bote. Dejamos atrás a los espantos de la villa 190, pero cargamos con nuestros demonios. Los hemos ido dejando en el camino, soltándolos, como polizones desamparados, recogiendo algunos nuevos. Cada vez son menos, cada vez pesan menos.

No soy psicólogo ni psiquiatra: no sé si sufrimos del síndrome de las personas embrujadas. Para mí es una hipótesis razonable, más que la explicación paranormal. Aunque en alguna extraña ocasión, cuando acechan los dementores, cuando me pongo todo negativo y bobo, todavía coqueteo con la posibilidad de una “maldición”. Tan solo escribir la bendita palabra me pone los pelos de punta.

Mi mamá y mi hermana ahora dudan del embrujo de la casa, pero aún creen que “de que vuelan vuelan”. Por mi parte, todavía me encanta Halloween, pero no las casas embrujadas. Me gusta pensar que soy un tipo racional. Como dijo el gran Michael Scott: “I’m not superstitious, but I am a little stitious”. (No soy un supersticioso, solo un poco-sticioso.)