Nací y me crié a orillas del mar Caribe, “donde al guineo se le dice cambur”, como canta el poeta Alberto Montenegro. En mi jardín cargaban los cocoteros, las matas de plátano y de ají dulce. Las iguanas salvajes entraban a hurtadillas para robarse los frutos; había que ahuyentarlas con cuidado porque daban coletazos, y salían lagartijeando hasta el muelle para lanzarse al agua.

Llegaba diciembre y las palmeras se disfrazaban de pino festivo, luciendo sus enredaderas de lucecitas titilantes. Las casas-botes y los palafitos vestían sus guirnaldas de pino plástico y bombillas navideñas. Desde el muelle se veía a San Nicolás pasear en lancha, con su atuendo tradicional, sin perder el glamour, asándose en aquel abrigo polar.

Allá el calor es inclemente todo el año. Aun así, con 32 grados centígrados íbamos a la escuela abrigados. Tan normal era aquello que el colegio vendía sus jerséis con el logo bordado. Y es que los salones parecían heladeras, con las ventanas empañadas por el contraste entre la temperatura exterior e interior. Benditos los aires acondicionados de mi tierra: encendidos todo el día, toda la noche, todo el año, a 17 grados centígrados. ¡Milagros de la termodinámica! Allá no existen chimeneas por donde entre el viejo panzón.

Santa andaba siempre con los cachetes colorados, pasando el calor del trópico, todo abrigado y sudado, oliendo a mono, como llegábamos nosotros del recreo. Seguro terminaba resfriado. ¿Habrá tenido tiempo de echarse un baño de playa?

Hay 8.700 kilómetros de distancia entre el Polo Norte y el litoral venezolano. Aún mayor es la distancia entre el Medio Oriente de mi tocayo y la costa oriental donde me crié: el Niño Jesús nació al otro lado del Atlántico, a unos 10.700 km de distancia. ¿Quién llegaba primero: el viejito del Polo Norte o el Muchachito de Belén? Todos los años era la misma carrera: a veces ganaba uno, otras veces el otro. Pero siempre alguno llegaba puntual: a las 12:00 a. m.

Nos quedábamos despiertos esperando las doce, escuchando La Billo’s Caracas Boys, aguinaldos y gaitas, comiendo hallacas, pan de jamón, ensalada de gallina, pernil, dulce de lechosa y panetón. De digestivo: tumbarrancho, fosforito, cebollita, estrellita y toda clase de pirotecnia irresponsable. El cielo se encendía de tal manera que se escondía la estrella de Belén. Tal era el estruendo que se asustaban los perros; imagínense lo que sufrirían Brioso, Danzarín, Saltarín, Bromista, Cometa, Cupido, Trueno, Relámpago y Rodolfo. A pesar del alboroto, nunca faltaron Santa o el Niño Jesús.

Recibimos al viejito del Polo Norte y al Muchachito de Belén como al resto de los musiús (nomenclatura de nuestros inmigrantes): con hospitalidad, curiosidad y confianzudez. Así adoptamos y adaptamos la tradición decembrina extranjera. Esta es la historia de cómo el Niño Jesús se puso las alpargatas, de cómo Santa cambió el trineo por lancha; este es el cuento de cómo tropicalizamos la Navidad.

Navidad, Blanca Navidad

En mi casa nos la tirábamos de nórdicos. Por ahí hay una foto extraviada: todos al pie del arbolito con los regalos, estrenando nuestros suéteres de cuello tortuga. Nos sofocábamos en el patio de la casa, pero en el interior estábamos a gusto.

El invierno tropical es un oxímoron; nulo, ilusorio, inexistente. No hay, no ocurre. Aun así, el diciembre caribeño tiene un aire invernal: inflamos muñecos de nieve, pegamos copos de hielo en las vidrieras y decoramos pinos artificiales.

En el Caribe celebramos un invierno imaginario en pleno bochorno tropical; y aunque parezca un disparate, nada de absurdo tiene aquello: La Navidad, Blanca Navidad, comparte ADN con las parrandas paganas invernales, esas anteriores al nacimiento del Niño Jesús.

Paganos y cristianos

Durante el solsticio de invierno, los antiguos nórdicos celebraban el festival de Yule: varios días de juerga vikinga para sobrellevar las largas noches decembrinas y festejar el retorno del sol. Lo hacían con banquetes prolongados, hidromiel y cerveza ritualizada; honraban a los ancestros, realizaban sacrificios comunitarios y pronunciaban juramentos solemnes (heitstrenging), en los que cada participante ponía sus manos sobre un jabalí sacrificado para sellar sus promesas del año venidero —así imaginan los caraqueños que celebramos el pernil en el interior del país.

Según la saga del rey Haakon de Noruega, en el siglo X, el monarca, ya convertido al cristianismo, ordenó fusionar el Yule con la Navidad. Además, exigió que cada familia preparara cerveza para la ocasión y mantuviera la celebración mientras la bebida durara; de lo contrario, serían multados. Vaya norma de impecable sentido moral; bien podríamos recuperarla.

Más abajito, en el antiguo Mediterráneo, los romanos celebraban el solsticio de invierno con tremendas rumbas: las Saturnales. Eran las fiestas más esperadas del calendario, dedicadas al dios de la agricultura y celebradas entre el 17 y el 23 de diciembre. Decoraban sus casas, visitaban a familiares y amigos, comían y bebían hasta desfallecer, intercambiaban regalos, cantaban y bailaban. Durante esos días, los esclavos podían hablar con libertad y los señores vestían como sus siervos. Es decir, se soltaban el moño; en otras palabras, se volvían maracuchos.

Como los romanos no gustaban de la farra, inmediatamente después de las Saturnales celebraban el natalis solis invicti, el “nacimiento del sol invicto”, el 25 de diciembre de todos los años.

La Biblia no indica fecha para el nacimiento de Jesús. Hay quien dice que, en el siglo IV, Roma andaba de fiesta con el Sol Invictus. Entonces la Iglesia dijo: “Déjalos que sigan bonchando, pero que celebren a Nuestro Señor. Escribe ahí: ‘25 de diciembre, cumpleaños de Sol Invicto Jesús’”. Entonces Constantino —el mismo de Constantinopla, el que dio el “OK” al cristianismo— escuchó la propuesta y dijo: “Sí va, buena idea, dale play”. Y así la fecha empezó a calar, tanto que Justiniano, en el 529, llegó y proclamó: “Listo, gente, feriado oficial; todos a celebrar la Navidad”.

Desde entonces, la Navidad empezó a convertirse en una de las fiestas más importantes del calendario, a veces más esperada que la Epifanía y despertando más pasiones que la Semana Santa.

Puritanos y colonos

Desde la antigüedad, existen dos maneras no excluyentes de celebrar la Navidad: una espiritual; otra, secular. La primera profesa la disposición a acoger y reflejar el amor humilde y redentor de Cristo nacido en Belén. La segunda, pregona como Los Gaiteros: “Búscame en el hospital / búscame en el hospital / después del veinte de enero.”

Durante la Edad Media, la parranda navideña solía descontrolarse. En algunos lugares se nombraban figuras como el Lord of Misrule o el Prince des Sots, elegidos entre la multitud para liderar las caóticas y satíricas celebraciones navideñas; un personaje muy similar al Rey de Saturnalia.

El jolgorio decembrino removió los escrúpulos de los puritanos ingleses. Entonces vino Oliver Cromwell con su gente y dijo: “Se acabó la guachafita. Pongámosle un parado a esa cuerda de borrachos paganos y papistas. Todo el mundo a trabajar el 25 de diciembre. Prohíbase la Navidad.” Al otro lado del mundo, los puritanos de Massachusetts se sumaron al boicot navideño. Así, el cumpleaños de Jesús estuvo prohibido por unos trece años en Inglaterra y poco más de veinte en la colonia americana.

Mientras tanto, en las colonias españolas se desarrollaba la rumba decembrina. Dos siglos antes, en la Nochebuena de 1492, la Santa María de Colón encalló frente a la costa norte de La Española. Entonces los indígenas taínos acudieron al rescate en canoas y la tripulación abandonó la nave. Con los restos del barco, los españoles construyeron el primer asentamiento en América: un fuerte al que bautizaron La Navidad.

Al año siguiente, cuando Colón regresó al Nuevo Mundo, encontró La Navidad reducido a cenizas y a sus 39 habitantes asesinados en misteriosas y cruentas circunstancias. El fuerte navideño duró poco, pero los españoles habían llegado para quedarse, trayendo consigo sus fiestas invernales.

Se cuenta que en 1523, en la ciudad de México, Fray Pedro de Gante mandó invitaciones hasta 50 km a la redonda para celebrar Nochebuena. Recorrer esa distancia implicaba días de camino, y aun así indígenas y españoles abarrotaron una iglesia “harto grande” para celebrar el nacimiento del Niño Jesús en la Nueva España.

De modo similar, los misioneros y evangelizadores católicos introdujeron la Navidad a los indígenas y esclavos africanos de Venezuela, quienes aportaron lo suyo a la ecléctica fiesta decembrina. Así, pasamos de la Blanca Navidad a la Verde Navidad.

Navidad, Verde Navidad

La Navidad caribe es verde, se celebra entre ramas de pino y hojas de plátano. Los abundantes recursos del trópico y el cruzado cultural latinoamericano le aportaron un sabor único al diciembre del Nuevo Mundo. He aquí los ingredientes más sobresalientes del guiso navideño caribeño (venezolano).

Nació el Redentor, nació, nació

El cumpleañero, el agasajado, el esperado de la víspera, no siempre tuvo fiesta: los primeros cristianos no celebraban el cumpleaños de Cristo; la antigua tradición judía no daba importancia a los cumpleaños. Fue hacia el siglo IV cuando los cristianos se organizaron para conmemorar el nacimiento del Niño Jesús, afirmando la encarnación de Dios, unificando la identidad cristiana y ofreciendo una alternativa a las celebraciones solsticiales que dominaban el calendario.

El pesebre es una imagen poderosa en el universo navideño: ahí, en medio del establo, yace la cuna improvisada del Niño, rodeada por María, José, los pastorcitos, la mula, el buey, los Reyes Magos, la estrella de Belén, el burrito sabanero, los cochinitos, las gallinas, las ovejas, los molinos, las jirafas, los pingüinos, “el cagón” y cualquier otro invitado especial que uno decida incluir en la escena.

Cuando llegaba diciembre, mi abuela pasaba por los abastos y panaderías recolectando cuanta caja de cartón pudiera. Llegaba a su casa y las disponía sobre el suelo, apiñadas estratégicamente. Las cubría de papel kraft, alfombrándolo con pasto y aserrín, donde serpenteaba un río de témpera y papel celofán, flanqueado por casitas y establos de tamaños desproporcionados. Las gallinas y los pastores rivalizaban en estatura y las vaquitas no sabían mantenerse de pie.

La tradición de mi abuela llegó a Venezuela con los españoles, y a los españoles les vino de los napolitanos, quienes eran maestros en el arte de recrear el Belén en miniatura, con figurines de terracota, alambre y madera. Pero antes del belén de barro vino el nacimiento viviente.

Nunca he actuado en un nacimiento viviente, pero conozco a muchos que sí disfrutaron sus tres minutos de gloria: Valentina (mi señora esposa), consiguió el papel protagónico en sus primeros años de vida: fue el mismísimo Niño Dios, acurrucada en el pesebre. Así participó en esa antiquísima experiencia inmersiva.

San Francisco de Asís era un tipo devoto, creativo y cool: era poeta, hablaba con los animales, domesticaba lobos, cruzó líneas enemigas en plena Cruzada, sufría los estigmas de Cristo, fundó dos órdenes religiosas y, además, inventó la tradición del Belén.

En 1223, San Francisco se encontraba en Greccio, Italia, cuando tuvo la brillante idea: “pana, la gente tiene que ver cómo nació Il Bambino; tráiganme paja, una mula y un buey”. Aquella noche, al toque de la campana, llamó a misa en una cueva y, llegado el momento, montó el show. La gente quedó fascinada. Cuenta la leyenda que, en aquella fría gruta, el muñeco del Niño Jesús cobró vida, sonrió y extendió los brazos al santo. Y así concluyó la primerísima función del show navideño más querido de la historia… hasta que llegó el infame viejo panzón.

¿Cómo Santa se robó la Navidad?

Cuando el Grinch intentó robarse la Navidad, se dijo a sí mismo: “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. Mentira: San Nicolás no se robó nada. El viejito panzón y el Divino Niño trabajan en perfecta armonía. Después de todo, repartir 2,4 mil millones de regalos en una noche no es tarea para una sola persona.

La urbanización de mi infancia era un entramado de calles y canales navegables de agua salada. Unas Navidades, el condominio organizó una fiesta para los niños. La velada estuvo bastante aburrida, hasta que en la distancia, a todo motor, apareció una lancha; pero no cualquier lancha, no, era la embarcación de San Nicolás. ¿Dónde carrizo dejó los renos? No sé, pero nos volvimos locos.

San Nicolás viene de muy lejos, empezó siendo obispo de Myra. Ya entonces era un tipo muchachero: cuentan que ayudó en secreto a tres muchachas sin dote, lanzando bolsas de dinero por su ventana para no ser descubierto. También narran que devolvió a la vida a tres estudiantes asesinados en una posada: el posadero los había matado para robarlos, pero en eso llegó Nico a la posada, revivió a los muchachos y convirtió al criminal. También, por si fuera poco, milagrosamente rescató a un muchacho raptado por piratas y vendido como sirviente de un emir: el joven fue teletransportado a casa de sus padres, aún sosteniendo la copa de oro del monarca árabe.

Las leyendas de San Nicolás le confirieron el título de patrono de los niños y los jóvenes. En los Países Bajos, su fiesta dio origen a la tradición de dejar zapatos o calcetines para recibir regalos: allí lo llamaban Sinterklaas, antecedente directo de Santa Claus.

En el siglo XVII, los colonos holandeses llegaron a Nueva Ámsterdam, actual Nueva York, y con ellos inmigró Sinterklaas. Entre los siglos XVIII y XIX, escritores e ilustradores estadounidenses le dieron un cambio de look al obispo de Myra: trineo, renos, barba blanca y traje rojo.

Los dibujos de Thomas Nast en Harper’s Weekly (1860–1880)

definieron la apariencia moderna de Santa Claus.

Leer extracto del poema A Visit from St. Nicholas

Publicado anónimamente (1823) y tradicionalmente atribuido a Clement Clarke Moore, es el poema que fijó por primera vez la imagen moderna de Santa Claus. Su enorme influencia convirtió esta representación en el modelo dominante de Santa en la cultura anglosajona y luego en el mundo entero.

Original

‘Twas the night before Christmas, when all thro’ the house

Not a creature was stirring, not even a mouse;

The stockings were hung by the chimney with care,

In hopes that St. Nicholas soon would be there;

The children were nestled all snug in their beds,

While visions of sugar plums danc’d in their heads,

And Mama in her ‘kerchief, and I in my cap,

Had just settled our brains for a long winter’s nap —

When out on the lawn there arose such a clatter,

I sprang from the bed to see what was the matter.

Away to the window I flew like a flash,

Tore open the shutters, and threw up the sash.

The moon on the breast of the new fallen snow,

Gave the luster of mid-day to objects below;

When, what to my wondering eyes should appear,

But a miniature sleigh, and eight tiny reindeer,

With a little old driver, so lively and quick,

I knew in a moment it must be St. Nick.

More rapid than eagles his coursers they came,

And he whistled, and shouted, and call’d them by name:

«Now! Dasher, now! Dancer, now! Prancer and Vixen,

«On! Comet, on! Cupid, on! Donder and Blitzen;

«To the top of the porch! To the top of the wall!

«Now dash away! Dash away! Dash away all!»

As dry leaves that before the wild hurricane fly,

When they meet with an obstacle, mount to the sky;

So up to the house-top the coursers they flew,

With the sleigh full of toys — and St. Nicholas too:

And then in a twinkling, I heard on the roof

The prancing and pawing of each little hoof.

As I drew in my head, and was turning around,

Down the chimney St. Nicholas came with a bound:

He was dress’d all in fur, from his head to his foot,

And his clothes were all tarnish’d with ashes and soot;

A bundle of toys was flung on his back,

And he look’d like a peddler just opening his pack:

His eyes — how they twinkled! His dimples: how merry,

His cheeks were like roses, his nose like a cherry;

His droll little mouth was drawn up like a bow,

And the beard of his chin was as white as the snow;

The stump of a pipe he held tight in his teeth,

And the smoke it encircled his head like a wreath.

He had a broad face, and a little round belly

That shook when he laugh’d, like a bowl full of jelly:

He was chubby and plump, a right jolly old elf,

And I laugh’d when I saw him in spite of myself;

A wink of his eye and a twist of his head

Soon gave me to know I had nothing to dread.

He spoke not a word, but went straight to his work,

And fill’d all the stockings; then turn’d with a jerk,

And laying his finger aside of his nose

And giving a nod, up the chimney he rose.

He sprung to his sleigh, to his team gave a whistle,

And away they all flew, like the down of a thistle:

But I heard him exclaim, ere he drove out of sight —

Happy Christmas to all, and to all a good night.

Era la noche antes de Navidad, cuando en toda la casa

no se movía ni una criatura, ni siquiera un ratón.

Los calcetines colgados en la chimenea con cuidado,

esperando que San Nicolás pronto estuviera allí.

Los niños se acurrucaban cómodamente en sus camas,

Mientras visiones de ciruelas escarchadas danzan en sus cabezas;

Y mamá con su toquilla, y yo con mi gorro,

nos preparábamos para una larga siesta invernal,

Cuando en el prado se levantó tal alboroto

que salté de la cama para ver qué ocurría.

Lejos a la ventana volé como un relámpago,

abrí las contraventanas y levanté la persiana.

La luna en el medio de la nieve recién caída

daba el brillo del mediodía a los objetos de abajo.

¿Y qué es lo que mis ojos maravillados vieron aparecer?

Un trineo en miniatura, y ocho pequeños renos,

Con un conductor pequeño y viejo, tan vivo y rápido,

que supe al momento que debía de ser San Nicolás.

Más rápido que las águilas sus corceles vinieron,

Y él silbó, y gritó, y los llamó por su nombre;

«¡Ahora, Dasher! ¡Ahora, Dancer! ¡Ahora, Prancer y Vixen!

¡Venga, Cometa! ¡Venga, Cupido! ¡Adelante, Donder y Blitzen!

¡Por arriba del porche! ¡A lo alto del muro!

¡Ahora, corred! ¡Salid corriendo! ¡Salid corriendo todos!»

Como hojas secas que vuelan antes del salvaje huracán,

que cuando se encuentran con un obstáculo, suben al cielo;

así hasta el tejado de la casa, los corceles volaban,

con el trineo lleno de juguetes, y San Nicolás también.

Y luego, en un instante, oí en el techo

cabriolas y pisadas de cada pequeña pezuña.

Como señalé mientras mi cabeza giraba,

por la chimenea abajo San Nicolás llegó de un salto.

Estaba vestido todo de pieles, de la cabeza a los pies,

y toda su ropa manchada con ceniza y hollín.

Llevaba un saco de juguetes echado a la espalda,

y se parecía a un buhonero al abrir su bolsa.

¡Sus ojos, cómo brillaban! ¡Sus hoyuelos, qué alegres!

¡Sus mejillas eran como rosas, su nariz como una cereza!

En su alegre y pequeña boca se dibujaba un saludo

y la barba de su mentón era tan blanca como la nieve.

Una boquilla de pipa sujetaba entre los dientes,

y el humo rodeaba su cabeza como una guirnalda.

Tenía una cara ancha y una pequeña barriga redonda,

que sacudía cuando se reía, como un cuenco de gelatina.

¡Era gordito y rollizo, talmente un duende viejo y alegre,

y me reí sin querer cuando lo vi,

Un guiño de su ojo y una señal de su cabeza,

pronto me hizo saber que no tenía nada que temer.

¡No dijo una palabra, pero fue directo a su trabajo

y llenó todos los calcetines y luego se volvió de repente

y poniendo su dedo a un lado de la nariz,

y, a una señal con la cabeza, por la chimenea, ascendió!

Saltó a su trineo, a su equipo le dio un silbido,

y todos volaron lejos como los vilanos de un cardo.

Pero le oí exclamar, mientras conducía y se perdía de vista:

«Feliz Navidad a todos, y para todos una buena noche».

Después de su extreme makeover americano, Santa Claus se embarcó en un tour mundial. Al llegar a Inglaterra se encontró con su equivalente local, Father Christmas (Padre Navidad): una figura festiva y bonachona, personificación de la buena mesa y la bebida caliente, un espíritu invernal de orígenes difusos que presidía la temporada sin trineo, sin renos y sin regalos. Con el tiempo, ambos personajes se fusionaron y la imagen moderna de Santa terminó imponiéndose. En el mundo hispanohablante lo conocemos como Papá Noel, nombre heredado del francés Père Noël, “Papá Navidad”.

San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, llegó a Venezuela en el siglo XX, quizá en los barcos petroleros o buques mercantes americanos, entrando por los puertos y por todos los medios: publicidad, cine, radio y televisión.

Vale mencionar que allá, en la Caracas de los techos rojos, coincidió con otro viejo legendario: Pacheco, el floricultor de Galipán que cada noviembre descendía del Ávila con burros cargados de flores. Él no traía regalos, pero sí el frío y la temporada decembrina.

Pacheco no llegaba al oriente del país; y falta que hacía porque el calor era sofocante. Deberíamos tener nuestra propia figura mítica: Ernestina, la pescadera legendaria que traía la ventolera decembrina, montada en su peñero desde Coche y Cubagua. Mejor no: suficiente enredo tenemos ya con el Niño Jesús y San Nicolás.

Los regalos

El Caribe, mi caribe, era un desastre postal en diciembre: uno nunca sabía a quién o a dónde dirigir la carta. ¿Al Niño Jesús o San Nicolás? ¿Al Polo Norte o a Belén? Nunca supe cómo resolvían ese paquete; lo importante es que llegaban los regalos.

El intercambio de regalos decembrinos tiene orígenes mixtos. Ya dijimos que San Nicolás —Sinterklaas— traía obsequios a los niños cada 6 de diciembre. Por su parte, según el evangelista Mateo, los Reyes Magos “entraron en la casa, vieron al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra”, gesto que la Epifanía conmemora cada 6 de enero.

Pero incluso antes del nacimiento de Cristo, diciembre ya era época de regalos: durante las Saturnales, «como parte de las fiestas, los romanos intercambiaban regalos: velas, pantuflas de lana, gorros y hasta calcetines. Y lo hacían entre familias, mientras los esclavos disfrutaban de su tiempo libre» —explica la historiadora Marguerite Johnson, en un diálogo con BBC Mundo.

El poeta latino Marco Valerio Marcial escribió un libro entero dedicado a los regalos de las Saturnales: Apophoreta (libro XIV de sus Epigramas), un catálogo poético sobre los obsequios intercambiados durante las fiestas: libros, utensilios, vajilla, velas, cosméticos, comida, mascotas, joyas, ropa, instrumentos musicales, obras de arte e incluso esclavos.

“Joven esclavo: Tenga yo un chico imberbe por su edad, no por la piedra pómez, y que por su culpa ninguna chica me guste a mí.” Este es el regalo 205 del ingenioso inventario de Marcial, donde el poeta romano describe un esclavo adolescente y hermoso, cuya presencia eclipsa incluso a las mujeres.

Yo, por mi parte, soy feliz con los clásicos: salud, paz, prosperidad y felicidad. Aunque de niño tenía otros favoritos: el castillo medieval de Fisher-Price y el Nintendo 64, tremendas sorpresas que encontré bajo el arbolito.

El arbolito y los adornos

En mi casa, cuando éramos ricos y no lo sabíamos, antes de que el barco hiciera agua, la Navidad llegó a ser despampanante. Tanto así que fue el set para una cuña navideña: el mensaje de Navidad de TVO, la Televisora de Oriente. No he conocido a nadie que sintonizara ese canal, aun así, para mí aquello fue un acontecimiento fuera de serie.

Las casas competían por servir de plató para la impopular televisora, y la mía ganó gracias al esmero de mi mamá: afuera, el tendido eléctrico era deslumbrante, teníamos renos de tamaño real en el pórtico, frente al que se estacionaba un BMW Z3 convertible, con un San Nicolás sentado al volante. En el interior de la casa, las estrellas de televisión cantaban junto al arbolito, que era más un arbolote: sus 2 metros y medio rascaban el cielo del techo de doble altura.

Mucho antes de las guirnaldas y pinos de plástico, diversas culturas sintieron fascinación por los árboles perennes, símbolos de vida en tiempos de frío y oscuridad.

Dicen que en la antigüedad, las familias germánicas se adentraban en el bosque y salían arrastrando el tronco más grande que encontraban. Lo llevaban a sus casas y lo echaban a la hoguera, celebrando el fuego y la luz: el tronco de Yule. Luego volvían al bosque y salían con el pino más frondoso que hallasen. Lo llevaban a sus casas y celebraban la perennidad del árbol frente al invierno inclemente.

Más tarde, en la Alemania medieval, surgió la costumbre cristiana de montar “árboles del Paraíso” durante la fiesta de Adán y Eva, el 24 de diciembre. Al principio se decoraban con manzanas y hostias; luego se añadieron velas y, más tarde, ornamentos de vidrio soplado. La tradición se difundió en Inglaterra gracias a la reina Victoria y a su esposo, el príncipe Alberto de Sajonia, cuya influencia popularizó la práctica en los países anglosajones, y en el resto del mundo.

Mi mamá sigue sintiendo pasión por el decorado navideño. Hace poco nos regaló, a Valentina y a mí, nuestro primer árbol de Navidad: en vez de dos metros y medio, mide unos treinta centímetros, pero es aún más encantador que su ancestro televisivo y descomunal.

Luego de la cuña navideña, mi mamá emprendió un pop-up decembrino, un negocio al cual llamó Full Navidad. Del suelo al techo, la tienda estaba cubierta de luces, guirnaldas, bolas, estrellas, coronas, flores de pascua, velas y personajes navideños. El local permanecía full de adornos y full de gente, abierto todo el día, ambientado con la música de Navidad.

La música de Navidad

En 2021, Valentina y yo nos mudamos a Bélgica: nos casamos y, dos semanas después, nos fuimos a casa de mis cuñados en Gante. Yo había conseguido un trabajo en un almacén en Amberes, un “barco pirata” de latón gélido, lleno de colegas inmigrantes, hombres de piel curtida, barba áspera, mirada desconfiada, con cicatrices visibles, loros al hombro, parches y patas de palo, cuyas instrucciones me resultaban incomprensibles.

Llegó noviembre: mis cuñados viajarían a Venezuela y mi familia se quedaría en España; nos tocaba quedarnos solos. De Gante a Amberes hay dos horas y media de distancia. Durante los trayectos, en las frías madrugadas flamencas, sonaba Son tan buenos los recuerdos y Ven a mi casa esta Navidad; entonces aprovechaba de echar una lloradita.

Al final, Valentina y yo pudimos ir a Venezuela, celebramos el matrimonio de mis otros cuñados, nos enfermamos de covid y pasamos una feliz Navidad. No volví al almacén. Hoy recuerdo el episodio y me río con vergüenza; pero es que la música, en especial la navideña, tiene ese poder conmovedor. Como dice la gaita del Sentir Zuliano: “Siento un nudo en la garganta / Y el corazón se me salta / Sin darme cuenta tiemblo / Sin querer estoy llorando”.

La gaita zuliana tiene un origen mestizo y debatido. Su nombre podría derivar de la alghaita, flauta de origen africano, o del instrumento ibérico homónimo, usado por pastores para llamar a sus rebaños. Según la leyenda histórica, a falta de campanas, con instrumentos similares los sacerdotes canarios habrían llamado a los esclavos africanos a la iglesia. Algunos dicen que el género surgió en las comunidades esclavizadas del Sur del Lago, como canto festivo y de protesta.

Lo más aceptado hoy es que la gaita es el resultado de una fusión progresiva de influencias europeas y afrovenezolanas, que en el siglo XX quedó ligada a la Navidad gracias a la radio y la industria discográfica.

Antes de que los gaiteros tomaran el país, en la Caracas del siglo XIX, llegado diciembre, parrandas de hombres vestidos de liquiliqui, alpargatas y pañuelos rojos recorrían las calles, armados con cuatro, tambor, maracas y panderetas. Iban de casa en casa, de iglesia en iglesia, interpretando y pidiendo aguinaldos.

Los aguinaldos —vocablo que también designa los regalitos navideños y a la paga extra para los empleados— derivan de los villancicos de la España medieval. Los humildes villanos —llámense así porque vivían en la villa, no porque fueran malos— cantaban canciones profanas y sencillas sobre temas rurales. Eran tan pegajosas que la Iglesia católica dijo:

—Epa, estas cancioncitas profanas son buenas. ¿Cómo es que dice la de los peces borrachos?

—¿Los que beben en el río?

—¡Esa misma! Ponle ahí: “pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.”

Todavía hoy la música navideña, sea sacra o no, está profundamente ligada a la música popular. En su momento, los villancicos y aguinaldos fueron auténticos hits: cantados por todos y repetidos hasta el cansancio. Los peces en el río, Noche de paz o Mi burrito sabanero eran el equivalente de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, Last Christmas de Wham!, Feliz Navidad de José Feliciano o Cómo se llega a Belén de Voz Veis. Tan vigente sigue siendo la parranda caribeña que basta ver las que arma Free Cover para comprobarlo.

La comida

La Navidad se escucha, se ve, pero sobre todo, se huele. No hay parranda decembrina sin plato navideño, y la mejor hallaca, objetiva e imparcialmente, es la de mi mamá.

La hallaca

Desde tiempos precolombinos, los indígenas venezolanos envolvían bollitos de maíz en hojas de jojoto o de plátano y los echaban al agua hirviente en una vasija de barro. Al llegar a Venezuela, los españoles conocieron este alimento y lo dejaron documentado. Aparece registrado por primera vez en 1538, cuando el soldado Francisco de San Martín fue castigado: lo ataron a un palo y, en el pescuezo, le colgaron dos hayacas de maíz que había tomado de unos indios.

En algún punto de la historia, el humilde bollito de maíz se transformó en un manjar complejo. Hay quien dice que los españoles, hambrientos de empanada ibérica, sin trigo pero con abundante maíz, se pusieron manos a la masa: incorporaron un guiso cruzado y añadieron especias, vino tinto, aceitunas y alcaparras.

Otros afirman que, en las plantaciones de plátano y maíz, esclavos negros e indígenas aprovecharon las sobras de sus amos para preparar esta delicia. Teorías y leyendas hay muchas, pero lo cierto es que para el siglo XVIII la hallaca ya estaba presente en todos los hogares, donde terminó reservándose para la época decembrina por su elaboración costosa y compleja.

Los hogares venezolanos, resilientes e inventivos, resolvieron el tortuoso proceso hallaquístico de la mejor manera: Yo hago el guiso, tú haces las tapas, este arma, el otro amarra, aquel cuece, y el que no sabe mira, bebe y aprende. Así, la hallaca se convirtió en una tradición culinaria familiar, iniciada en las cocinas domésticas, donde nacieron las variopintas variantes del manjar navideño.

El pan de jamón

Compañero fiel de la hallaca, el pan de jamón nace en Caracas a comienzos del siglo XX. Cuenta la leyenda que, en la década de los cuarenta, un panadero italiano, en medio de una borrachera decembrina, se lanzó a la proeza de crear un cachito gigante, inventando así, sin querer, la hogaza navideña. Hoy se sabe, sin embargo, que su origen tuvo poco de fortuito.

Según historiadores y periodistas como Miro Popić, el pan de jamón nació en 1905 en la Panadería Ramella, pionera en el uso de amasadoras eléctricas y panadería industrial en Venezuela. La idea fue simple e ingeniosa: aprovechar restos de jamón planchado, cortarlos en cubos y mezclarlos en la masa de pan sobado. Al año siguiente, la competencia replicó la receta y, con el tiempo, se sumaron pasas y aceitunas. Así nació una de las primeras recetas venezolanas de origen comercial, no doméstico.

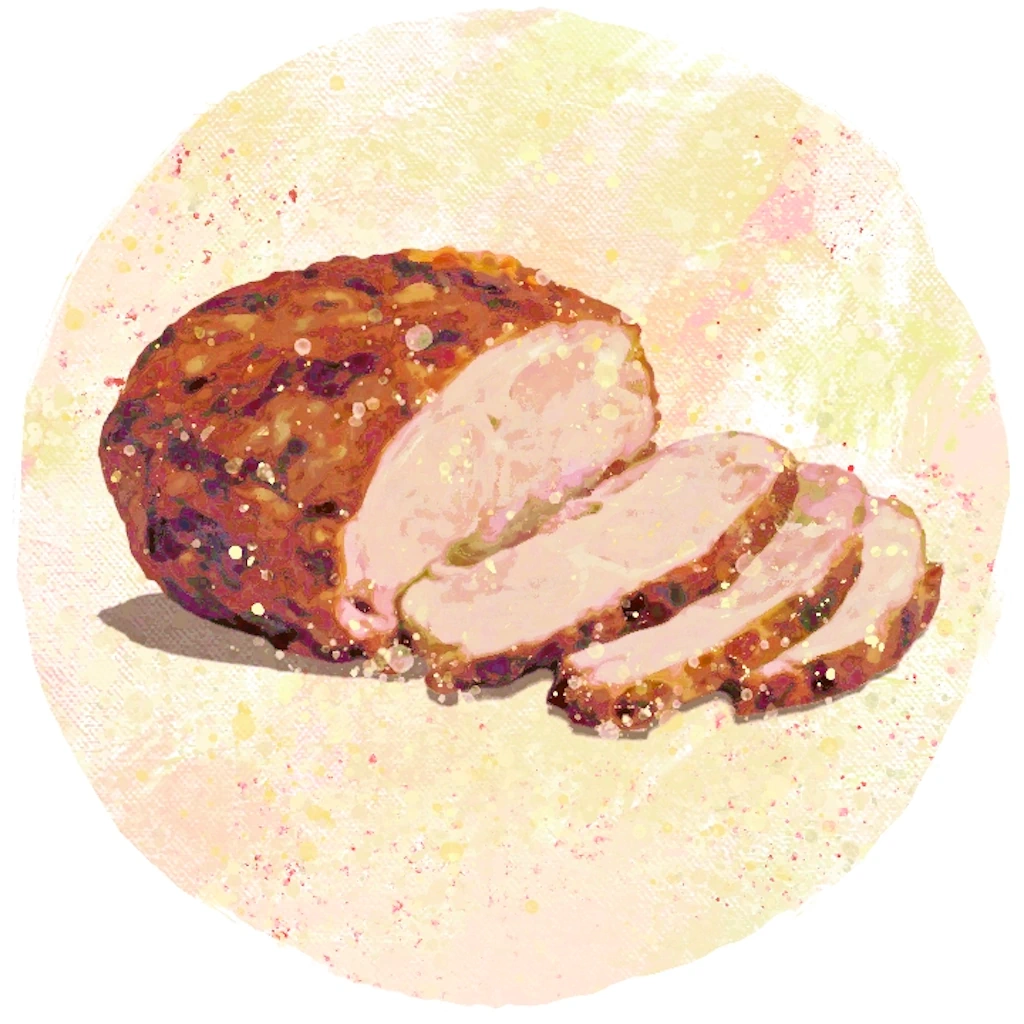

El Pernil

Como dicen por ahí: “a cada cochino le llega su sábado”, y peor le va si es diciembre. Aquel refrán viene de España, donde el original dice “a cada cerdo le llega su San Martín”. Y es que las fiestas del santo francés, celebradas el 11 de noviembre, marcaban el inicio de la matanza del puerco.

Durante los primeros días de noviembre, la gente empezaba a sacrificar a sus cerdos para tener carne durante el invierno, favorecidos por el “veranillo” de San Martín: un breve periodo de clima templado y seco que suele darse a comienzos del mes, tras los primeros fríos del otoño.

Los antiguos nórdicos hacían lo propio: el invierno era tan bravo que resultaba imposible mantener todo el ganado. Adiós a las vaquitas, ovejas y, especialmente, a los cochinos: animal de carne grasosa y calórica, asociada a rituales de fertilidad propios del invierno. Ante la abundancia de carne, fresca o conservada, no había otra opción que darse banquete. Había suficiente para toda la familia, los amigos, los dioses y los muertos.

El cerdo llegó a Venezuela con los españoles, quienes acostumbraban a celebrar las fiestas con el apreciado gorrino: asados, guisos, embutidos y jamones. El pernil, la pieza más grande y apreciada, se reservaba para ocasiones especiales como la Navidad, cuando había tiempo para cocinar lento y reunir a la familia.

Ensalada de gallina

Con el plato navideño en mano, servidas la tajada de pernil, la rodaja de pan de jamón y la hallaca, solo faltaría la ensalada de gallina. Aquella guarnición, que de ensalada tiene lo que yo de ruso, probablemente deriva de la ensalada Olivier, la popular ensaladilla rusa.

En el Moscú de la década de 1860, el Hermitage era un restaurante prestigioso, cuya cocina dirigía Lucien Olivier, cocinero de origen francés y belga. Allí creó el plato emblemático de la casa: un revoltillo de faisán, caviar, colas de cangrejo de río, alcaparras y aceitunas, todo unido por la gracia de una mayonesa secreta.

Tan célebre fue la invención de Olivier que su sous-chef, Ivan Ivanov, aprovechó un descuido para copiar la receta y venderla a distintas casas editoriales. Muy pronto, la ensaladilla dio la vuelta al mundo y, con el tiempo, derivó en versiones simplificadas, como la ensalada de gallina venezolana: mayonesa, papas, zanahorias, guisantes, manzana verde (en la receta de mi madre) y pechugas de gallinas, que cada vez son más de pollo.

El dulce de lechosa

Mi mamá, por arte de alquimia gastronómica, es capaz de tomar una lechosa verde, una papaya inmadura y jipata, y convertirla en un manjar acaramelado, traslúcido y ambarino: el dulce de lechosa, mi postre predilecto de la temporada decembrina, aunque me digan que eso es de viejo —eso es contigo y con Cecilia, Valentina—.

El primer registro de este dulce suculento data de 1861, en el libro El agricultor venezolano, de José Antonio Díaz. Sin embargo, se presume que su preparación es anterior y se remonta a tiempos coloniales, cuando llegó la caña de azúcar y comenzamos a hacer conservas: se vierten los trozos del fruto en melao de azúcar o papelón y se dejan unir en feliz matrimonio. Con los años, se le añadieron clavos de especia, hojas de higuera o ramas de canela, y aprendimos a disfrutarlo con queso llanero y, en versiones más recientes, con queso crema.

Panetón

Buon Natale, ragazzi!… Estudié en el Colegio Italo Venezolano de Puerto La Cruz, frente a playas caribeñas, no mediterráneas. Uno de mis primeros recuerdos allí es una clase decembrina de italiano dedicada a la leyenda del panetón:

En una Navidad del Milán renacentista, en la cocina del duque Ludovico Sforza, el chef estaba desbordado con el banquete, por lo que gritó a su aprendiz: “¡Toni, vieni qua! Ponte las pilas. Los bizcochos están en el horno. No te vayas a agüevonear”. Pero Toni, cansado y zarataco, se quedó dormido sobre unos sacos de harina. Al despertar: “mamma mia!”, los bizcochos estaban achicharrados.

Preso del pánico, Toni improvisó: tomó la masa de pan y le echó huevos, azúcar, pasas y fruta confitada. El resultado gustó tanto que el duque lo bautizó il pane di Toni (el pan de Toni). Y la gente empezó a corear: “pane di Toni… pan di Toni… panettone”.

Es muy probable que la leyenda sea solo leyenda. Lo cierto es que hay registros milaneses del siglo XV que mencionan panes dulces de Nochebuena, pero el panetón moderno se consolidó a inicios del siglo XX, cuando el panadero milanés Angelo Motta lo industrializó y le dio su forma alta y abovedada en 1919. La competencia con el panadero Gioacchino Alemagna lo popularizó en Italia y, gracias a la inmigración italiana del siglo XX, llegó luego a Sudamérica, a Venezuela, a Puerto La Cruz, donde lo disfrutábamos todas las Navidades.

Ponche Crema

¿Te aprietan los pantalones después del banquete? No pasa nada, tómate un Ponche Crema.

El Ponche Crema se inscribe en una larga tradición de ponches a base de leche y huevos que recorre el mundo: el rompope mexicano, el coquito puertorriqueño, el eggnog anglosajón o el advocaat neerlandés. En Venezuela, especialmente en los Andes, se conocía como leche de burra, renombrada como ponche en la Caracas refinada del siglo XIX.

En 1900, siguiendo la tradición de los ponches, Eliodoro González Poleo creó el Ponche Crema y patentó su fórmula en 1904. Tras la muerte del inventor, su esposa asumió la dirección del negocio, algo poco común para la época. Seis generaciones después, la empresa sigue en manos de la familia González. El tesoro familiar lleva leche, huevos, azúcar y alcohol, pero la receta exacta permanece en secreto, custodiada por un grupo anónimo de maestros poncheros.

Dicho lo anterior, con toda objetividad e imparcialidad, hoy puedo afirmar que el mejor ponche crema es el de mi hermana, heredado de mi tía Dilia: se prepara una crema inglesa, se deja cuajar como natilla y luego se licúa con más huevos, leche condensada, ron y nuez moscada al gusto. Una receta enigmática, cuyas proporciones improvisamos y reinventamos cada diciembre.

Navidad, Caribe Navidad

Aunque se vista de blanca y tengas ancestros mediterráneos, no hay nada más caribeño que la Navidad; ¿o no hay nada más navideño que el Caribe? Me explico: tanto uno como la otra, tienen esa identidad única, mestiza pero bien definida, formada por la confluencia constante de gente diversa y variadas tradiciones.

Hay en internet un debate estúpido: que si la Navidad es una fiesta pagana o cristiana. En todo caso, la Navidad es una fiesta cristiana que en su devenir ha heredado y dialogado con tradiciones de muchos tiempos y culturas. Sin duda alguna, la Navidad celebra el nacimiento del Niño Jesús, como fiesta del calendario litúrgico cristiano, pero también es tiempo de parranda secular, y así lo ha sido desde sus comienzos. Mosca, nada de malo tiene aquello; no vayan a volver a prohibirla los puritanos.

Allá en el mil quinientos, las tribus del Caribe recibieron las tradiciones de las tribus de Israel, de Iberia y de Europa, y le aportaron su toque especial, junto a los esclavos africanos, aportándole color y calor a las fiestas decembrinas. Quinientos años después, de ahí, del norte del sur, salimos los inmigrantes caribeños con destino al viejo mundo. Pasamos las aduanas escuchando aguinaldos y gaitas, cargados de pan de jamón y hallacas.

Este año 2025, mientras Maduro y Trump se caen a piña, mientras no podemos retornar al Caribe anhelado, me resultó curioso toparme con este pasaje escrito por José Rafael Lovera en sus Gastronáuticas:

“Cuando el venezolano se aleja de su país, al llegar la Pascua ineludiblemente piensa en ella [en la hallaca], la añora, se le aparece con vigor en la memoria gustativa, de allí quizás el dicho de Este año me como las hallacas en Venezuela, con que se consuela el expatriado que abriga la esperanza de un próximo regreso.”

Lovera procede a contar una anécdota de curiosa vigencia: la cena navideña del 20 de diciembre de 1928, realizada en París, en el Grill Room de la Sorbona, organizada por un grupo de jóvenes exiliados de la dictadura gomecista.

La cena fue una “Hallacada”, como se titulaba el menú, ofrecida por mujeres venezolanas. De aquella velada navideña, Lovera dice: “Tal vez, es muy probable, que en aquella comida parisina al calor de nuestro condumio vernáculo, se iría por boca de aquellos jóvenes de la llamada generación del 28 la exclamación citada, prometedora de la celebración de unas nuevas navidades en una Venezuela libre”.

En fin, estén al norte del sur o al sur del norte, en el Polo Sur o en el Polo Norte; hayan podido o no sortear portaviones, cruzar el espacio aéreo venezolano y eludir a los esbirros del narcorégimen bananero, no se dejen caribear: pasen una muy Feliz Navidad.