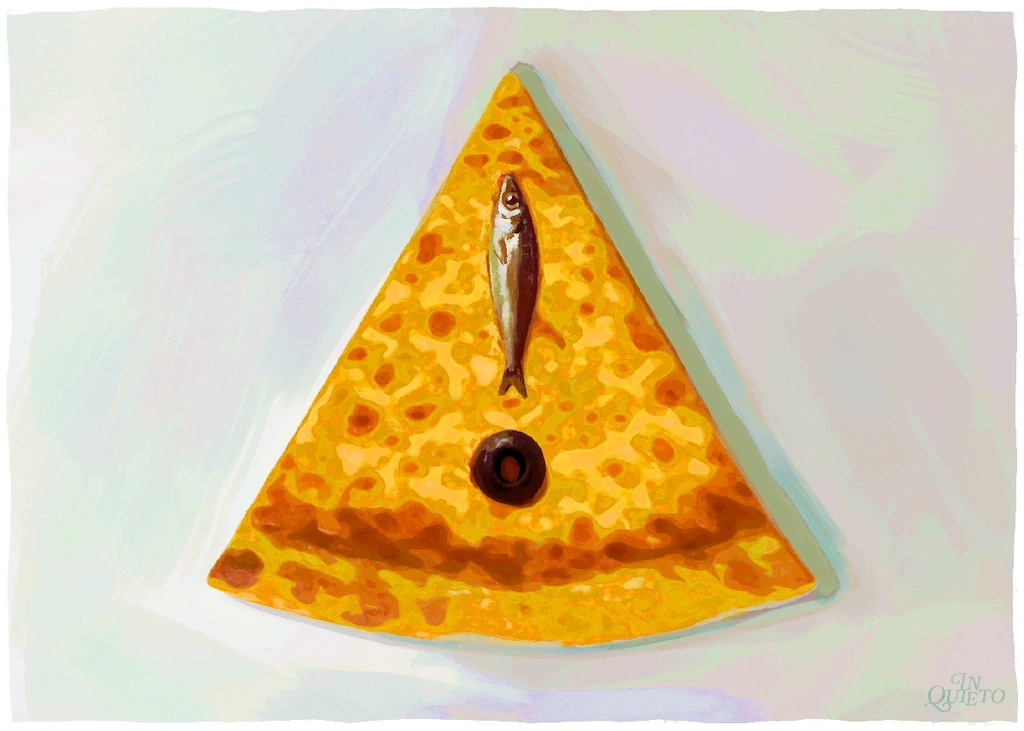

Mi suegro es un tipo clásico, culto, práctico y de buen gusto: el bigote le queda de maravilla, los pantalones de golf también, y es todo un connoisseur del buen vino. Pero… se cree napolitano. No le pongas delante una pizza hawaiana, porque se levanta de la mesa tumbando platos y vasos, persignándose y gritando: “Mamma mia! Vergogna!”.

Según mi suegro, a la pizza ni con el pétalo de una rosa. Por mí, que le pongan hasta la corona de la piña. Y no porque sea fanático de la hawaiana, pues apenas la he probado, sino porque creo que todo ser humano tiene el legítimo derecho de comer lo que le dé la gana y cómo le dé la gana —dejando de lado perros y otros colegas humanos.

¿Somos lo que comemos?

Los Musahar viven en la India y en Nepal. Se encuentran al fondo del lecho de las castas indias. Son uno de los segmentos más marginados, incluso dentro de la casta Dalit, la más baja. Son trabajadores agrícolas sin tierra, con alta incidencia de pobreza, analfabetismo y desnutrición. Musahar significa “comedores de ratas”.

Erving Goffman, uno de los sociólogos más influyentes del siglo XX, definió el estigma social como un “atributo profundamente desacreditador”. Matthew Clair, profesor asistente de Sociología en la Universidad de Stanford, lo describe como un atributo que transmite estereotipos devaluados.

Por su parte, Gerhard Falk, en Estigma: cómo tratamos a los que consideramos extraños, explica que todas las sociedades tienden a estigmatizar ciertas condiciones y comportamientos, porque al hacerlo generan solidaridad grupal, trazando la frontera entre “los de afuera” y “los de adentro”.

Desde esta perspectiva, los estigmas culinarios son atributos desacreditadores asociados al consumo de ciertos alimentos. Quienes los comen quedan estigmatizados, encarnando estereotipos que los dejan fuera de la norma culinaria y social aceptada. Mientras tanto, los estigmatizadores reafirman su lugar en la manada.

¿Qué tan triviales son los estigmas culinarios?

Dime qué comes y te diré quién eres; dime quién eres y te diré qué comes.

Mayonesa

¿Te gusta la pasta con mayonesa? Entonces eres chusma: gente de poca clase, ignorante y de mal gusto. ¿Y además le echas caraotas (frijoles)? Mereces el destierro, tú y toda tu descendencia, por gentuza pervertida y hereje. Eso opinan en algunos contextos de Venezuela, incluso entre los devotos de la reina pepiada y del vitel toné.

En Francia, la mayonesa ha llegado a considerarse una salsa noble. En Holanda y Bélgica su calidad es superior, siendo el fiel acompañante de sus aclamadas papas fritas. Sin embargo, en otras latitudes, hay quienes sostienen que la mayonesa, por sí sola, sin pasta ni caraotas, es de mal gusto.

Por ejemplo, en Estados Unidos la mayonesa, como tantos otros temas, es polarizante. Hay a quienes les resulta “asquerosa», llegando a considerarla un condimento “white trash”.

El odio a la mayonesa es patente en el internet angloparlante. Con una búsqueda en Google encontrarás sudaderas de Amazon; hilos de Reddit titulados “Detesto la mayonesa”; discusiones en Quora sobre “¿Qué tienen los americanos contra la mayonesa?”; y varios grupos de Facebook llamados Yo odio la mayonesa. Pero lo que más abunda son artículos y ensayos al respecto:

- El odio a la mayonesa: una breve historia de la mayonesa y el asco, por Slate

- ¿Por qué la gente odia la mayonesa?, por Allrecipes

- La mayonesa es basura y su existencia es desafortunada, por BuzzFeed

- En defensa de la mayonesa, por WIRED

- Los gustos y disgustos de Obama: sin mayonesa, por favor, por The New York Times

En el artículo La mayonesa es asquerosa, y la ciencia lo confirma, de Popular Science, Kendra Pierre-Louis nos ofrece su visceral opinión sobre la mayonesa: “La apariencia cremosa de la mayonesa no es tan distinta de lo que saldría, digamos, de una espinilla reventada. Delicioso.” La escritora de Popular Science reitera una y otra vez que la ciencia le da la razón: “la mayonesa es asquerosa”, sin embargo nunca esgrime argumentos científicos que prueben su tesis.

Lo más cercano que ofrece como prueba es una cita de Herbert Stone, consultor en análisis sensorial de alimentos: “El porcentaje de personas a las que no les gusta la mayonesa probablemente ronda el 20 % —no es algo trivial—”. Un defensor de la mayonesa podría decir: “El porcentaje de personas a las que les gusta la mayonesa probablemente ronda el 80 % —no es algo trivial—”.

Definitivamente sí hay razones para no comer mayonesa: es calórica y grasosa, y su textura espesa y aspecto cremoso generan rechazo en más de un paladar. Pero lo mismo podría decirse del chocolate, la Nutella, la mantequilla, la mantequilla de cacahuete o incluso del yogur. Y, sin embargo, esos alimentos no suelen cargar el mismo estigma.

En muchos casos, como ocurre con la mayonesa, los estigmas culinarios no tienen un respaldo racional sólido, sino que nacen de prejuicios, modas o asociaciones culturales que terminan imponiéndose como (medias) verdades. La comida no solo alimenta el cuerpo: también nutre el imaginario colectivo, que puede otorgar o quitar legitimidad a un plato sin razones realmente objetivas.

Al fin y al cabo, un defensor de la pasta con mayonesa podría decir que no es más que espaguetis nadando en una emulsión de grasa y huevo; échale pecorino, guanciale y tienes una auténtica carbonara [léase el sarcasmo]. —Pido disculpas a mis amigos italianos; por la carbonara y por la pizza hawaiana.

El hecho es que puede no gustarte la mayonesa, pero ¿por qué contagiar ese disgusto a los demás? ¿Por qué estigmatizamos ciertos alimentos?, ¿por qué estigmatizamos a quienes los consumen?

Bien hecha

¿Cómo pides la carne? ¿Cruda, poco hecha, al punto o bien hecha? Hablando de vacas, los estigmas sociales se parecen a las marcas que deja el hierro ardiente sobre la piel del ganado.

Si eres un chef respetable, un gourmand refinado, o un foodie digno, es probable que pidas la res mugiendo y pastando. Esa es la norma social y culinaria aceptada. Porque los carnívoros serios se comen la carne poco hecha, si acaso al punto. “Well done” es ese término sacrílego y vergonzoso, ese que le pone los pelos de punta a los parrilleros. Pide la carne bien hecha y te excomulgarán del gremio de los asadores.

Siempre he apreciado el punto de vista de Anthony Bourdain sobre el mundo, la cocina y los viajes. Era abierto, curioso y crudo. Pero hablando literalmente de “crudeza” es donde diferimos, porque Tony decía:

“Las personas que piden su carne bien cocida prestan un valioso servicio a quienes trabajamos en el negocio y nos preocupamos por los costos: pagan el privilegio de comer nuestra basura. En muchas cocinas existe una práctica consagrada por el tiempo llamada ‘guardar para bien cocido’… El filisteo que pide su carne bien hecha difícilmente notará la diferencia entre comida y escombros.”

La gastronomía es un arte, por eso entiendo que el chef, sobre todo en la alta cocina, quiera tener control absoluto de su obra. Pero el buen servicio es esencial para el arte de alimentar a la gente. Si no estás de acuerdo conmigo, pregúntale a la leyenda culinaria, dueño y chef del triestrellado The French Laundry, Thomas Keller.

En una entrevista para Bon Appétit, le preguntaron a Thomas: “¿Es maleducado pedir el filete bien hecho?”, a lo que este contestó:

“Para nada. Quiero cocinar el mejor filete bien cocido que hayas probado. No hay juicios de mi parte. Yo como filetes poco hechos o al punto, simplemente porque así me gusta. Pero hay gente que prefiere comerlos a término medio, tres cuartos o bien cocidos.”

El punto de la carne depende de quien la coma. Algo cierto hay en que la carne es más jugosa y más gustosa cuando está poco cocida; sin embargo, aquello no deja de ser una experiencia subjetiva. ¿Qué pasa si creciste comiendo carne seca y bien hecha? ¿Qué pasa si así la hacía tu abuela todos los domingos? ¿Qué pasa si así te gusta? No pasa nada.

El punto de la carne, además, depende del corte de la carne. Un error común entre los parrilleros de fin de semana es cocinar la mayoría de los cortes a la misma temperatura. Sobre ello, el chef Michael Symon dijo en una entrevista para Tasting Table:

“La gente se obsesiona con un término de cocción específico. Pero el término depende del corte de carne que estés comiendo. Un filete no tiene grasa; no me gusta cocinarlo más allá de poco hecha. Un ribeye tiene mucha grasa intramuscular y sabe mejor en su punto, donde esa grasa puede derretirse en el filete y así obtienes los beneficios de la grasa.

No pienses simplemente: ‘me gusta poco hecha’ o ‘me gusta al punto’… Yo siempre le digo a la gente: si te gustan los cortes bien cocidos, elige el corte apropiado de carne que tenga la mejor posibilidad de mantener su jugosidad.”

Lo cierto es que, para muchos otros gourmands, pedir un filete bien hecho es de ignorantes. Algunos opinan que mientras más crudo, mejor. Mientras tanto, en redes sociales hay un puñado de extremistas paleolíticos como Liver King y Gianpiero “El Tigre”, devoradores de carne y órganos crudos, convencidos de que esos hábitos impulsaron a nuestros ancestros. En realidad, fue la cocción de la carne la que marcó un punto de inflexión en nuestra evolución.

Algunos científicos consideran que el consumo de carne fue crucial en nuestra evolución: millones de años atrás, nuestros ancestros empezaron a comer carne y tuétano. Aquellos alimentos, más densos en calorías que los vegetales, les aportaron la energía adicional para agrandar sus cerebros.

Sin embargo, algunos científicos van más allá, como Richard Wrangham, primatólogo de Harvard, quien asegura que la mayor revolución en la dieta humana no ocurrió cuando empezamos a comer carne, sino cuando aprendimos a cocinarla. Wrangham dijo a la National Geographic: “Cocinar produce alimentos blandos y ricos en energía”.

Según el primatólogo, machacar y calentar los alimentos los “predigiere”, de modo que nuestros intestinos gastan menos energía en descomponerlos, absorben más nutrientes y, por lo tanto, extraen más combustible para el cerebro. De tal modo, puede que pedir un filete bien cocido no sea cosa de ignorantes, sino todo lo contrario.

El punto es: come la carne como te gusta, sírvela como le gusta a los demás.

Racismo, pollo frito y sandía

Si te gusta la pasta con mayonesa, eres chusma. Si te gusta la carne bien hecha, eres un ignorante. Hasta ahora la lógica es: si comes X, eres Y. Pero, en ciertas ocasiones, esa lógica se invierte. Eso pasa en Estados Unidos: si eres una persona negra, comes pollo frito y sandía, ¿cierto?

En febrero de 2023, la Nyack Middle School de Nueva York pidió disculpas tras servir a sus alumnos, en el primer día del Black History Month, un menú de pollo frito, waffles y sandía. Padres y estudiantes expresaron su malestar, y tanto la escuela como la empresa de catering reconocieron el error y lo calificaron de “inexcusablemente insensible”.

Yo, un venezolano en Madrid, leo esta noticia por primera vez y digo: “¿De qué carrizo estamos hablando?” Y es que un estigma social sólo tiene sentido dentro de su contexto. El pollo frito, la sandía y el racismo tienen una historia común en Estados Unidos.

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en la última década, el pollo ha sido la carne con mayor disponibilidad por persona en el país. El pollo es, probablemente, la proteína más consumida en Norteamérica. Pero no siempre fue así.

En su libro Por qué el pollo cruzó el mundo, Andrew Lawler explica que, tras ser traídos por la fuerza desde África Occidental, los esclavos llegaron con un profundo conocimiento del pollo, ya que en esa región era un animal de granja común y también sagrado. En cambio, el pollo tenía poca importancia para los colonos blancos, quienes preferían el cerdo y la vaca, por lo que a menudo el ave era el único animal que los esclavos podían criar, siendo una buena fuente de proteína, barata y fácil de alimentar.

Tras la abolición de la esclavitud, los emancipados siguieron criando, vendiendo y friendo pollo. Pero pronto el supremacismo blanco raptó ese emblema de autosuficiencia: lo tomó por el pescuezo, lo retorció y lo vació de sentido, hasta reducirlo a una comida caricaturesca, consumida por “flojos y salvajes que comen con las manos” (según decían, mientras en secreto disfrutaban de un buen muslo rebozado).

Lo mismo pasó con la sandía: numerosos esclavistas permitían a sus esclavos sembrarla y venderla. Incluso les concedían un día libre en verano para comer la primera cosecha. Sin embargo, los blancos del sur interpretaban aquel disfrute no como un gesto de libertad, sino como una muestra de su propia supuesta generosidad. Ese pensar cambió con la abolición de la esclavitud.

En su artículo, Cómo la sandía pasó a ser un símbolo racista, William R. Black nos explica:

“La población negra ya cultivaba, comía y vendía sandías durante la esclavitud, pero ahora [tras la emancipación], al hacerlo, aquello representaba una amenaza para el orden racial. A los blancos les parecía que los negros estaban ostentando su nueva libertad: viviendo de su propia tierra, vendiendo sandías en el mercado y disfrutándolas juntos en la plaza pública.

“Una familia blanca en Houston quedó devastada cuando su niñera, Clara, abandonó la casa poco después de su emancipación en 1865. Henry Evans, un joven blanco al que Clara probablemente había criado como una segunda madre, lloró durante días tras su partida. Pero cuando un día se toparon con ella en la calle, y Clara intentó hacer las paces ofreciéndole una sandía, Henry la rechazó diciendo que ‘él no comería lo que comían los negros libres’”.

Según Black, los blancos sureños, amenazados por la libertad de sus antiguos esclavos, respondieron transformando la sandía en un símbolo de la supuesta suciedad, pereza, infantilismo e indecencia de los negros. Algo similar a lo que hicieron con el pollo frito. Estas imágenes racistas luego explotarían en la cultura popular estadounidense.

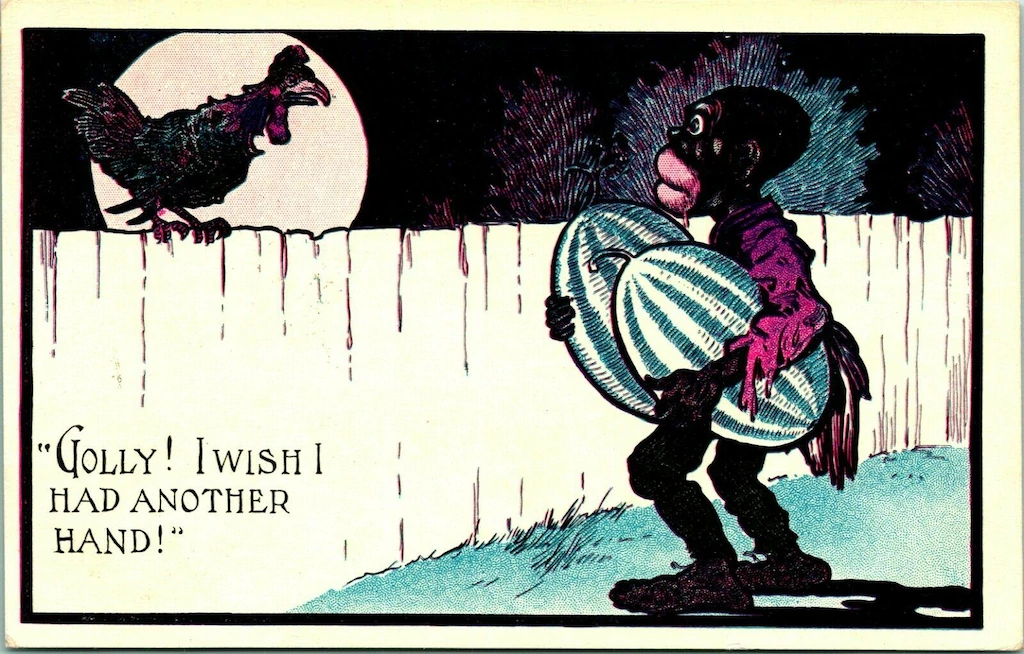

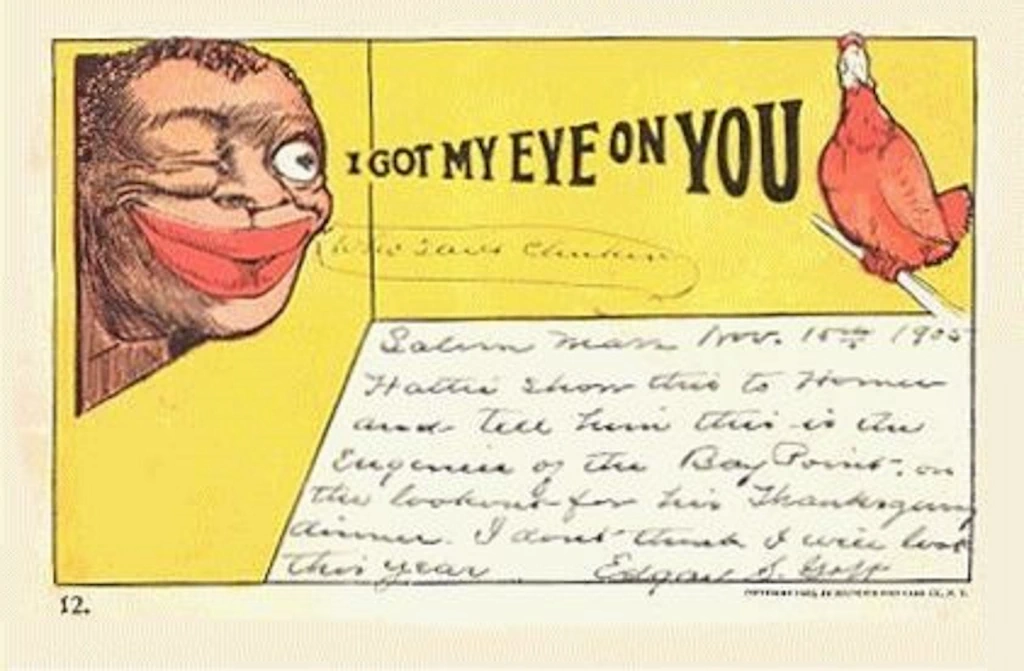

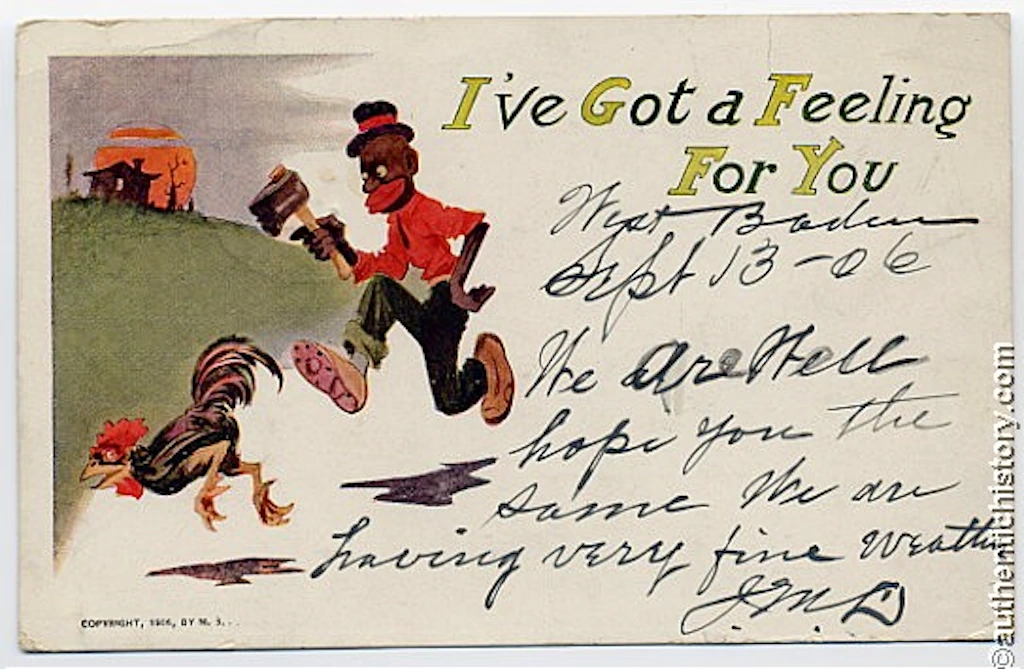

Para el siglo XX, el estereotipo del pollo frito y la sandía estaba en todos lados: periódicos, caricaturas, postales, coon cards, material publicitario, y hasta partituras musicales.

Uno de los ejemplos más claros y tempranos del estereotipo del pollo frito y la sandía quedó registrado en la película The Birth of a Nation (1915), de D. W. Griffith. Considerada por muchos como el largometraje más racista del cine americano, el film narra los primeros días del “Ku Klux Klan, la organización que salvó al Sur de la anarquía del gobierno negro”, como lo indica un rótulo de la propia obra.

En una escena, una asamblea de legisladores negros aparece alborotada y vulgar: uno bebe a escondidas, otro se quita los zapatos y pone los pies sobre el escritorio, mientras un orador suelta un discurso acalorado al tiempo que devora un muslo de pollo frito.

En otra escena, un rótulo anuncia: “Iniciando la agitación: el partido negro celebra, induciendo a los negros a dejar de trabajar.” Luego se muestra a un grupo de blancos corruptos persuadiendo a los emancipados a dejar sus labores para ir a bailar y comer sandía.

Cien años después de la obra de Griffith, los mismos estereotipos siguen vivos.

En 2014, el Boston Herald tuvo que disculparse tras publicar una caricatura. La viñeta mostraba a un intruso en el baño de la Casa Blanca. Mientras Obama se cepillaba los dientes, el intruso le ofrecía pasta dental de sandía.

El caricaturista, Jerry Holbert, dijo que la referencia a la sandía fue involuntaria, que había sido “ingenuo” y que “no estaba pensando en esos términos en absoluto”. Explicó que usó la referencia porque en su casa tenía una pasta dental infantil con ese sabor. ¿Le damos el beneficio de la duda?

En cuanto al pollo frito, Tiger Woods, leyenda del golf, ha sido sujeto del estigma en cuestión, no una sino dos veces:

La más reciente: en 2013, durante la tercera ronda del Players Championship, el golfista español Sergio García se molestó por una supuesta distracción de Tiger. Desde entonces, ambos jugadores empezaron una batalla verbal en los medios. Dos semanas más tarde, en una cena de gala en Europa, a Sergio le preguntaron en tono de broma si invitaría a Tiger a cenar durante el U.S. Open, a lo que Sergio respondió que sí, añadiendo: “serviremos pollo frito”.

Luego García se disculpó y calificó lo dicho como un “comentario tonto”. Añadió que “de ninguna manera fue dicho con intención racista”. Una curiosa aclaración, porque García comenzó su carrera profesional en 1999 y, para entonces, todavía estaban frescas las noticiosas palabras de Fuzzy Zoeller durante el US Masters de 1997.

Zoeller, en una entrevista tras la última ronda del Masters, declaró sobre el joven Tiger Woods:

“Lo está haciendo bastante bien, muy impresionante. Ese muchachito le está pegando bien. Está haciendo todo lo necesario para ganar. Así que, ¿saben qué van a hacer cuando llegue aquí? Denle una palmada en la espalda, díganle felicidades, que lo disfrute, y díganle que no sirva pollo frito el próximo año. ¿Entendido? O collard greens o lo que sea que ellos sirvan”.

Hay quien pensará que la caricatura del Boston Herald y las declaraciones de los golfistas pueden ser triviales, inofensivas, hasta simpáticas. Incluso, sin el contexto necesario, puede que, inadvertidamente y con todo el cariño, recibas a tu amigo negro de Atlanta con un almuerzo de pollo frito y sandía de postre. Después de todo, ¿a quién no le gustan el pollo frito y la sandía? Aun así, estos alimentos siguen teniendo un bagaje semántico y cultural. Siguen siendo, para muchos, un estigma.

En palabras de William R. Black:

“¿Qué tiene que ver la sandía [y el pollo frito] con la raza?, se preguntan muchos. ¿Qué tiene de ofensivo que te guste la sandía? ¿Acaso a los blancos no les gusta también? Cómo estas conversaciones suelen centrarse en la intención individual del caricaturista, entrenador o presentador, resulta demasiado fácil exculparlos, porque el significado racial de la sandía es ambiguo.

“Puede parecer exagerado atribuir tanto peso a una fruta. Y la verdad es que no hay nada inherentemente racista en la sandía. Pero los símbolos culturales tienen el poder de moldear cómo vemos el mundo y a quienes lo habitan.

“Los blancos usaron este estereotipo para denigrar a los negros: tomaron algo que ellos utilizaban para afianzar su libertad y lo convirtieron en objeto de burla. En última instancia, no importa si alguien pretende ofender cuando recurre al estereotipo racista de la sandía, porque ese estereotipo tiene vida propia.”

Romper estigmas

Los estigmas culinarios nacen de prejuicios sociales, modas o jerarquías culturales que desacreditan a quienes comen ciertos alimentos. Son mecanismos de control social: definen quién pertenece al grupo y quién queda al margen.

Pueden ser un chiste jocoso entre amigos, una burla desconsiderada hacia el extraño, o una estocada hipócrita contra el enemigo. Aunque parezcan triviales, arbitrarios y absurdos, han servido históricamente para reforzar identidades, delimitar comunidades y, al mismo tiempo, excluir o señalar a ciertos individuos. Los estigmatizados no son penados por la ley, pero suelen ser acreedores de sanción social.

Usualmente, los estigmas culinarios no tienen fundamentos válidos. Son superados cuando entendemos al otro. La educación basada en evidencia permite desmontar mitos sobre lo “correcto” o “incorrecto” en la mesa.

El empoderamiento de los estigmatizados refuerza la legitimidad de sus prácticas y transforma la percepción colectiva: yo pido la pizza como quiera, le echo mayonesa a la pasta, me encanta la carne achicharrada, y como pollo frito y sandía sin importar mi color de piel.

Comer es una forma de decir quiénes somos y quiénes no. Sin embargo, la mesa, lejos de ser un campo de exclusión, puede ser un espacio de encuentro y reconocimiento. Al final, comer es un acto biológico con consecuencias culturales.

Vive y deja vivir, come y deja comer. La alimentación de otros no merece tu desdén, merece tu curiosidad; siempre que no haga daño a nadie, claro está. ¿Qué pasa cuando comer sí perjudica al otro? Eso ya es otro tema: esos son Tabúes gastronómicos.